El Moisés de Miguel Angel (1914)

«Der Moses des Michelangelo»

(1)

Nota introductoria:

El interés de Freud por la estatua de Miguel Angel era de antigua data. Fue a verla el cuarto día de su primera visita a Roma, en setiembre de 1901, así como en muchas oportunidades posteriores. Ya en 1912 proyectaba el presente trabajo, y el 25 de setiembre le confesó desde Roma a su esposa: «Visito todos los días al Moisés de San Pietro in Vincoli, sobre el cual quizás escriba algunas palabras» (Freud, 1960a). Pero no lo hizo hasta el otoño de 1913. Muchos años más tarde, refiriéndose a este trabajo en una carta que envió el 12 de abril de 1933 a Edoardo Weiss, le decía: «Día tras día, durante tres solitarias semanas de setiembre de 1913 [un desliz por 1912], permanecí en la iglesia frente a la estatua, estudiándola, midiéndola y dibujándola, hasta que me alumbró esa comprensión que expresé en mi ensayo, aunque sólo osé hacerlo en forma anónima. Pasó mucho tiempo antes de que legitimara a este hijo no analítico» (1960a).

Ernest Jones, en el segundo volumen de su biografía de Freud (Jones, 1955), describe las largas vacilaciones de este acerca de la publicación del trabajo y su resolución final de hacerlo imprimir anónimamente. Apareció en Imago con el encabezamiento «por ***», y hasta 1924 no se supo a quién identificaba ese signo.

James Strachey

Quiero anticipar que no soy un conocedor de arte, sino un profano. He notado a menudo que el contenido de una obra de arte me atrae con mayor intensidad que sus propiedades formales y técnicas, a pesar de que el artista valore sobre todo estas últimas. En cuanto a muchos recursos y efectos del arte, carezco de un conocimiento adecuado. Me veo precisado a decir esto para asegurarme una apreciación benévola de mi ensayo.

Las obras de arte, empero, ejercen sobre mí poderoso influjo, en particular las creaciones poéticas y escultóricas, más raramente las pinturas. Ello me ha movido a permanecer ante ellas durante horas cuando tuve oportunidad, y siempre quise aprehender a mi manera, o sea, reduciendo a conceptos, aquello a través de lo cual obraban sobre mí de ese modo. Cuando no puedo hacer esto -como me ocurre con la música, por ejemplo-, soy casi incapaz de obtener goce alguno. Una disposición racionalista o quizás analítica se revuelve en mí para no dejarme conmover sin saber por qué lo estoy, y qué me conmueve.

Por eso he reparado en el hecho en apariencia paradójico de que permanezcan oscuras para nuestro entendimiento justamente algunas de las creaciones artísticas más grandiosas y avasalladoras. Uno las admira, se siente subyugado por ellas, pero no sabe decir qué representan. No tengo la erudición suficiente para saber si esto que afirmo ha sido señalado ya, o si algún estudioso de la estética pudo descubrir en esa desorientación de nuestro entendimiento conceptual una condición necesaria de los efectos supremos que una obra de arte está destinada a producir. Confieso que me resultaría difícil decidirme a creer en una condición así.

No es que los conocedores de arte o los aficionados no hallen palabras cuando nos elogian una de esas obras. Las encuentran sobradas, diría yo. Sino que ante una de esas creaciones magistrales cada quien dice algo diverso, y nada que al simple admirador le resuelva el enigma. Y sin embargo, según yo lo concibo, lo que nos cautiva con tanto imperio no puede ser otra cosa que el propósito del artista en la medida misma en que él ha conseguido expresarlo en la obra y hacer que nosotros lo aprehendamos. Sé que no puede tratarse de una captación meramente intelectual; es preciso que en nosotros se reproduzca la situación afectiva, la constelación psíquica que prestó al artista la fuerza pulsional para su creación. Pero, ¿por qué el propósito del artista no se podría indicar y asir en palabras como cualquier otro hecho de la vida anímica? Acaso en las grandes obras de arte no se consiga esto último sin aplicación del análisis. Pero indudablemente la obra misma habrá de posibilitar ese análisis si en verdad ella es la expresión, sobre nosotros eficaz, de los propósitos y mociones del artista. Y para colegir ese propósito tendré que hallar primero el sentido y el contenido de lo figurado en la obra de arte, es decir, poder interpretarla. Es posible, pues, que una obra así necesite de interpretación, y que sólo tras consumarla pueda yo averiguar por qué soy sometido a una impresión tan violenta. Por otra parte, confío en que esa ilusión no sufra menoscabo alguno cuando logremos llevar a buen término ese análisis. Consideremos ahora Hamlet, el magistral drama de Shakespeare que ya lleva tres siglos de vida (2). He rastreado la bibliografía psicoanalítica y adhiero a la opinión de que sólo el psicoanálisis, reconduciendo su asunto al tema de Edipo, ha resuelto el enigma del efecto que esta tragedia nos produce (3). Pero antes, ¡cuántos intentos de explicación divergentes e inconciliables entre sí, qué variedad de opiniones sobre el carácter del héroe y los propósitos de su autor! ¿Ha captado Shakespeare nuestra simpatía para un enfermo, para un deficiente mental o simplemente para un idealista demasiado bueno para el mundo real? ¡Y cuántas de esas interpretaciones nos dejan fríos porque en nada contribuyen a explicar el efecto de esa creación poética, y más bien nos remiten a fundar su ensalmo en la sola forma en que se vertieron los pensamientos y en el solo brillo del lenguaje! Sin embargo, ¿esos mismos empeños no prueban que se siente la necesidad de descubrirle alguna otra fuente a aquel efecto?

Una de esas obras de arte enigmáticas y grandiosas es la estatua de mármol de Moisés, por Miguel Angel, que se encuentra en la iglesia de San Pietro in Vincoli, en Roma, y que, como bien se sabe, es sólo un fragmento del gigantesco monumento funerario que el artista se proponía erigir en memoria del poderoso papa Julio II (4). Me alegro siempre que leo sobre esta figura una manifestación como «es la coronación de la escultura moderna» (Herman Grimm [1900, pág. 189]). Es que ninguna escultura me ha producido un efecto tan intenso. A menudo he subido la empinada escalera desde el poco agraciado Corso Cavour hasta la solitaria plaza donde se encuentra la iglesia desierta, y he tratado de sostener la mirada despreciativa y colérica del héroe; muchas veces me deslicé a hurtadillas para salir de la semipenumbra de su interior como si yo mismo fuera uno de esos a quienes él dirige su mirada, esa canalla que no puede mantener ninguna convicción, no tiene fe ni paciencia y se alegra si le devuelven la ilusión de los ídolos.

Pero, ¿por qué llamo enigmática a esta estatua? No hay duda ninguna: figura a Moisés, el legislador de los judíos, que sostiene las Tablas con los sagrados mandamientos. Pero esto es lo único seguro; nada más se puede aseverar. Hace muy poco tiempo (1912) un crítico de arte (Max Sauerlandt) ha podido formular esta sentencia: «Sobre ninguna obra de arte del mundo se han pronunciado juicios tan contradictorios como sobre este Moisés con cabeza de Pan. Ya la mera interpretación de la figura se debate en contradicciones totales… ». De la mano de una síntesis escrita apenas unos cinco años atrás, expondré las dudas que suscita la concepción de la figura de Moisés, y no resultará difícil mostrar que tras ellas yace escondido lo esencial y lo mejor para el entendimiento de esta obra de arte.

I

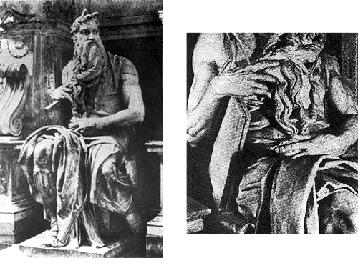

El Moisés de Miguel Angel está sentado, el tronco inclinado hacia adelante, vueltas hacia la izquierda su cabeza con la barba imponente y su mirada; el pie derecho descansa sobre el suelo, mientras el izquierdo se levanta tocándolo sólo con la punta de los dedos; el brazo derecho guarda relación con las Tablas y una parte de la barba, y el izquierdo se apoya en el regazo (ver detalle de El Moisés). Si quisiera dar una descripción más exacta, tendría que anticipar lo que luego expondré. Las descripciones de los autores son a veces asombrosamente erróneas. Lo que no se entendía se percibió también -o se reprodujo- de manera inexacta. Grimm [1900, pág. 189] dice que la mano derecha, «bajo cuyo brazo descansan las Tablas de la Ley, toma la barba». Lo mismo Lübke [1863, pág. 666]: «Estremecido, se toma con la mano derecha la barba de majestuosa cascada … »; Springer [1895, pág. 33]: «Moisés tiene una mano (la izquierda) apretada contra su cuerpo; con la otra se toma como en un gesto inconciente la barba de imponentes ondas». Justi [ 1900, pág. 326] halla que los dedos de la mano (derecha) juegan con la barba «como el hombre civilizado lo haría, presa de la emoción, con la cadena de su reloj». También Müntz [1895, pág. 391n.] destaca ese jugar con la barba. Thode [1908, pág. 205] menciona «la postura tranquila y firme de la mano derecha sobre las Tablas asentadas». Y en esa mano no discierne él, como quería Justi y en parecidos términos Boito [1883 ], un juego de la emoción. «El gesto de la mano, como si se tomara la barba, persevera en la posición que ella tenía antes que el titán diera vuelta la cabeza». Jakob Burckhardt [1927, pág. 634] sostiene: «El famoso brazo izquierdo no tiene en el fondo otro papel que apretar la barba contra el cuerpo».

Si ya las descripciones no concuerdan, poco habrá de asombrarnos la diversidad de concepciones sobre los detalles de la estatua. Opino que no podernos caracterizar la expresión del rostro mejor que Thode [1908, pág. 205], quien vio en él una «mezcla de cólera, dolor y desprecio»: «la cólera en el amenazador fruncimiento del ceño, el dolor en la mirada, el desprecio en la saliencia del labio inferior y las comisuras estiradas hacia abajo». Pero otros admiradores lo deben de haber visto con otros ojos. Así, Dupaty había apreciado: «Ce front auguste semble n’étre qu’un voile transparent, qui couvre á peine un esprit immense» (5). En cambio, Lübke [1863, págs. 666-7] opina: «En la cabeza, se buscaría en vano la expresión de una inteligencia superior; la frente comprimida no expresa más que la capacidad de una cólera enorme, de una energía que a todo se sobrepone». Todavía más se distancia Guillaume (1876 [pág. 96]) en la interpretación del rostro; no halló en él excitación alguna, «sólo simplicidad altanera, viva dignidad, la energía de la fe. La mirada de Moisés se dirige al futuro, prevé la perduración de su raza, la inmutabilidad de su Ley». En parecidos términos, Müntz [1895, pág. 391] hace «vagar la mirada de Moisés mucho más allá del linaje humano; está dirigida a los misterios que él, y sólo él, ha columbrado». Y aun para Steinmann [1899, pág. 169] este Moisés «ya no es el legislador férreo, ya no es el terrible enemigo de los pecados armado con la cólera de Jehová, sino el sacerdote soberano a quien no puede afectar la senectud y que, con el destello de eternidad sobre la frente ‘ se despide por última vez de su pueblo bendiciendo y profetizando».

Otros hubo a quienes el Moisés de Miguel Angel no dijo nada y fueron lo bastante honestos para manifestarlo. Así, un crítico de Quarterly Revíew, en 1858 [103, pág. 469]: «There is an absence of meaning in the general conception, which precludes the idea of a self-sufficing whole… ». (6) Y uno se asombra al enterarse de que otros, incluso, no encontraron nada admirable en el Moisés, sino que se sublevaron contra él, le reprocharon la brutalidad de la figura y el teromorfismo de la cabeza.

¿Ha escrito el maestro en la piedra un texto tan oscuro o tan ambiguo que fueran posibles lecturas tan dispares?

Ahora bien, en este punto se eleva otra pregunta en la que se subsumen fácilmente los otros interrogantes. ¿Ha querido crear Miguel Angel en este Moisés una «figura intemporal del talante y el carácter», o ha representado al héroe en un momento determinado de su vida, pero un momento significativo en grado sumo? Entre quienes han emitido juicio, una mayoría se pronuncia por esto último, y sabe indicar también la escena de la vida de Moisés que el artista ha capturado para la eternidad. Se trata del descenso del Sinaí; él acaba de recibir de Dios las Tablas de la Ley, y ahora percibe cómo los judíos entretanto han confeccionado un Becerro de Oro en torno del cual danzan jubilosos. A esa imagen dirige su mirada, esa visión provoca las sensaciones que se expresan en su gesto y que pronto lanzarán su potente figura a la más violenta acción. Miguel Angel ha escogido para figurarlo el momento de la vacilación final, la tranquilidad anterior a la tormenta; un instante después se levantará de golpe -el pie izquierdo ya está separado del suelo-, arrojará al suelo las Tablas y descargará su furia sobre los réprobos.

Pero en los detalles de esta interpretación mantienen sus defensores opiniones dispares.

Burckhardt [1927, pág. 634]: «Moisés parece figurado en el momento en que ve venerar al Becerro de Oro y está por levantarse de pronto. Anima a su figura el preparativo de un movimiento violento, que cabe esperar con temor dado el poder físico de que está dotado».

Lübke [1863, pág. 666]: «Como si sus relampagueantes ojos acabaran de ver la impiedad de la veneración del Becerro de Oro, tan violento es el movimiento interior que crispa a su figura toda. Estremecido, se toma con la mano derecha la barba de majestuosa cascada, como si por un instante todavía quisiera dominar su movimiento para desencadenarlo luego con fuerza más aniquiladora aún».

Springer [1895, pág. 33] adhiere a esta opinión, no sin presentar un reparo que más adelante habrá de requerir nuestra atención: «Encendido de fuerza y de ardor, el héroe apenas logra contener su excitación interior. ( … ) Por eso involuntariamente uno se ve llevado a pensar en una escena dramática y cree que Moisés ha sido figurado en el instante en que ve la veneración del Becerro de Oro y, colérico, está por levantarse de golpe. Pero esta conjetura difícilmente acierte con el verdadero propósito del artista, puesto que Moisés, como las otras cinco estatuas sedentes de la estructura superior del sepulcro papal, estaba destinado a producir un efecto principalmente decorativo; empero, es lícito considerar aquella conjetura como un brillante testimonio de la vitalidad y el personal sesgo de la figura de Moisés».

Algunos autores no se pronuncian precisamente en favor de la escena del Becerro de Oro, pero coinciden con esta interpretación en el aspecto esencial de que Moisés está a punto de levantarse de golpe y pasar a la acción.

Herman Grimm [1900, pág. 189]: «Ella (la figura) rebosa de una majestad, una autoconciencia, un sentimiento de que este hombre tiene imperio sobre el trueno celeste, y no obstante se hace violencia para contenerse antes de desencadenarlo, a la espera de que los enemigos a quienes aniquilará osen atacarlo. Está ahí sentado como si quisiera levantarse de golpe, la cabeza se yergue altanera sobre los hombros; la mano, bajo cuyo brazo descansan las Tablas de la Ley, toma la barba que le cae sobre el pecho abundosísima, las ventanas de la nariz respiran con fuerza y los labios parecen trémulos de palabras».

Heath Wilson [1876, pág. 450] dice que la atención de Moisés es excitada por algo, está a punto de levantarse de golpe, pero todavía vacila. La mirada, en la que se mezclan la indignación y el desprecio, puede sin embargo trocarse en compasiva.

Wolfflin [1899, pág. 72] habla de un «movimiento inhibido». El fundamento de la inhibición reside aquí en la voluntad de la persona misma; es el último instante de reconcentración antes del estallido, o sea antes que Moisés se levante de golpe.

Ha sido Justi [1900, págs. 326-7] quien con mayor profundidad ha fundamentado la interpretación de que Moisés percibe el Becerro de Oro, entramándola con detalles de la estatua en que no se había reparado. Guía nuestra mirada a la posición, en verdad llamativa, de ambas Tablas de la Ley, que -dice- están por resbalarse sobre el asiento de piedra: «El (Moisés) tal vez mirara en dirección al alboroto y malos presentimientos se pintaron en su expresión, o bien tenía ante su vista aquellos horrores que lo dejaron como estupefacto. Así se ha sentado, transido de horror y de dolor. (7) Había pasado en el monte cuarenta días con sus noches, y estaba fatigado. En un solo instante percibió acaso lo enorme, un gran destino, el crimen, aun la dicha, pero en un instante solo no pudo ser capturado por lo esencial, lo profundo, las consecuencias. En un momento parécele su obra destruida, desespera de su pueblo. En tales momentos, la agitación interior se denuncia con pequeños movimientos involuntarios. Deja que ambas Tablas, que sostenía con el brazo derecho, se deslicen sobre el asiento de piedra; han quedado paradas sobre un ángulo, apoyadas contra un costado del pecho por el antebrazo. La mano, por su parte, recorre pecho y barba; al girar el cuello hacia la izquierda, (8) por fuerza la barba quedó rezagada hacía el lado derecho, rompiendo la simetría de ese vasto adorno viril; parece como si los dedos jugaran con la barba como el hombre civilizado lo haría, presa de la emoción, con la cadena de su reloj. La mano izquierda de Moisés se hunde entre los pliegues del vestido sobre el vientre (en el Antiguo Testamento, las entrañas son sede de los afectos). Pero la pierna izquierda ya se ha retraído, adelantándose la derecha; en el instante que sigue él se sacudirá en su cólera y se levantará, la fuerza psíquica pasará de un golpe de la sensación a la voluntad, el brazo derecho se pondrá en movimiento, las Tablas caerán por el suelo y ríos de sangre expiarán la infamia de la apostasía … ». «No es todavía el momento en que la acción se tensa. Aún reina el dolor del alma, paralizante casi».

De manera en un todo semejante se manifiesta Fritz Knapp [1906, pág. xxxii]; sólo que en la situación inicial salva el reparo antes expresado (9), y también desarrolla de manera más consecuente el insinuado movimiento de las Tablas: «A él, que acababa de estar a solas con su Dios, lo distrae un tumulto terrenal. Escucha un alboroto, la grita de los que cantan y danzan en ronda lo despierta de su sueño. Los ojos, la cabeza, se vuelven hacia el tumulto. Horror, cólera, toda la furia de unas pasiones salvajes recorren en ese momento su figura de gigante. Las Tablas de la Ley empiezan a deslizarse, caerán por tierra y se harán pedazos cuando él se ponga de pie de un salto para fulminar a las masas del pueblo apóstata con sus palabras airadas del timbre del trueno. ( … ) Se ha escogido ese instante de suprema tensión… ». Knapp destaca, pues, el preparativo para la acción, y pone en tela de juicio que se haya figurado una inicial inhibición, presa Moisés de excitación avasalladora.

No discutiremos que ensayos interpretativos como los de Justi y Knapp, citados en último término, tienen un prodigioso atractivo. Deben ese efecto a la circunstancia de no conformarse con la impresión global de la figura, sino que aprecian caracteres singulares de ella en que no solemos reparar, subyugados y por así decir paralizados como estamos por el efecto de conjunto que fluye de ella. El decidido movimiento lateral de cabeza y ojos en esa figura, en lo demás inclinada hacia adelante, armoniza bien con el supuesto de que Moisés, que reposaba, vio de pronto algo que atrajo su atención. El pie separado del suelo apenas admitiría otra interpretación que la de un preparativo para levantarse de golpe(10), y la extrañísima posición de las Tablas, siendo ellas algo de tan extrema sacralidad que no podrían usarse para llenar espacio como si fueran un accesorio cualquiera, halla su buen esclarecimiento en el supuesto de que se deslizan a consecuencia de la excitación de quien las sostiene, y luego caerán al suelo. Sabríamos, pues, que esta estatua de Moisés figura un momento particularmente sustantivo de la vida de este varón, y no correríamos peligro alguno de equivocarnos sobre ese momento.

Pero hete aquí que dos puntualizaciones de Thode [1908, pág. 205] nos vuelven a arrebatar lo que ya creíamos poseer. Este observador dice que las Tablas no se deslizan, sino que él las ve «retenidas firmemente». Comprueba la «postura tranquila y firme de la mano derecha sobre las Tablas asentadas». Si nosotros mismos las miramos, no podemos menos que dar la razón a Thode, sin reservas. Las Tablas están retenidas y no corren peligro de deslizarse. La mano derecha las mantiene apoyadas o se apoya sobre ellas. Esto no explica su disposición, pero la. interpretación de Justa y otros les es inaplicable.

Una segunda puntualización acierta en un aspecto aún más decisivo. Thode advierte que «esa estatua fue concebida como una entre seis, y se la figuró sedente. Ambas cosas contradicen el supuesto de que Miguel Angel quiso fijar un determinado momento histórico. En efecto, por lo que atañe a lo primero, la tarea de ofrecer unas figuras contiguas y sedentes como tipos de la naturaleza humana (vita activa! vita contemplatíva!) excluye la representación de unos procesos históricos singulares. Y con respecto a lo segundo, la figuración del varón sentado, condicionada por toda la concepción artística de aquel monumento funerario, contradice el carácter del pretendido proceso, a saber, el descenso del monte Sinaí hasta el campamento».

Hagamos nuestro este reparo de Thode; creo que podremos otorgarle más fuerza todavía. El Moisés estaba destinado, junto con otras cinco estatuas (tres en un posterior esbozo), a ornar el pedestal del monumento funerario. Su vecino inmediato debía ser un San Pablo. De las otras figuras, dos, la vita activa y la vita contemplativa, han sido realizadas como Lía y Raquel en el monumento hoy existente, por desgracia mutilado; ambas están de pie. Esta pertenencia de Moisés a un conjunto vuelve imposible el supuesto de que la figura estuviera destinada a despertar en el contemplador la expectativa de que un instante después se levantaría de golpe, como si fuera para soltarse al ataque y armar escándalo él mismo. Si las otras esculturas no hubieran sido figuradas justamente en el preparativo de semejante acción violenta -y es harto improbable que lo fueran-, causaría la peor impresión que una de ellas nos provocara la ilusión de abandonar su lugar y a sus compañeras, desertando de su misión en la ensambladura del monumento. El resultado sería una burda incoherencia, que sólo atribuiríamos al gran artista de vernos absolutamente precisados a ello. Una figura que se soltara al ataque de ese modo sería en extremo inconciliable con el talante que el monumento funerario en su conjunto está destinado a despertar.

Entonces este Moisés no puede estar a punto de levantarse de golpe; tiene que poder permanecer en majestuosa calma como las otras figuras, como la imagen del Papa mismo que se tenía pensada para el monumento (y que luego Miguel Angel no realizó). Y si es así, este Moisés que consideramos no puede ser la figuración del varón arrebatado por la cólera, el que baja del Sinaí, halla a su pueblo en apostasía y arroja al suelo las Tablas, que se hacen pedazos. En efecto, bien recuerdo mi desilusión cuando en anteriores visitas a San Pietro in Vincoli me situaba frente a la estatua con la expectativa de ver cómo se erguiría de un salto sobre el pie levantado, arrojaría las Tablas al suelo y descargaría su cólera. Y nada de eso ocurría; en cambio, la piedra se volvía cada vez más rígida, de ella fluía como una santa paz casi oprimente, y yo no podía menos que sentir: lo ahí figurado es capaz de permanecer así, inmutable; este Moisés estará eternamente así sentado y así colérico.

Ahora bien, si debemos abandonar la interpretación de que la estatua figura el momento previo al estallido de la cólera a la vista del ídolo, apenas nos resta otra alternativa que aceptar una de las concepciones que disciernen en este Moisés la representación de un carácter. Así, el juicio de Thode [1908, pág. 206] parece el más exento de arbitrariedad y el mejor fundado sobre el análisis de los motivos de movimiento de la figura: «Aquí, como siempre, se trata para él [Miguel Angel] de plasmar un tipo de carácter. Crea la imagen de un apasionado conductor de la humanidad, que, conciente de su divina misión legisladora, arrostra la incomprensiva resistencia de los hombres. Para caracterizar a un hombre de acción como ese no había otro recurso que patentizar la energía de la voluntad, y ello era posible escenificando un movimiento que irrumpía en la calma aparente: es el que se exterioriza en el giro de la cabeza, en la tensión de los músculos, en la postura de la pierna izquierda. Son las mismas manifestaciones que hallamos en el vir activus de la capilla de los Medici en Florencia. Y después, esta caracterización universal es ahondada por el realce del conflicto en que un genio así, plasmador de la humanidad, entra con los hombres del común: los afectos de la cólera, del desprecio, del dolor, alcanzan una expresión típica. Sin ellos no se podía patentizar la esencia de este superhombre. Miguel Angel no ha creado una imagen histórica, sino un tipo de carácter de indomable energía, domeñador del mundo que le resiste; para ello ha refundido los rasgos que la Biblia brinda, sus propias vivencias internas, impresiones de la personalidad de julio y, creo yo, también de la actividad combatiente de Savonarola».

(figura 1 y 2; detalle del Miguel Angel)

Próxima a esas indicaciones se puede situar una puntualización de Knackfuss [1900, pág. 69]: El principal secreto del efecto que Moisés nos produce es la oposición artística entre el fuego interior y la calma exterior de la pose.

No hallo en mí nada que se revuelva contra la explicación de Thode; empero, echo de menos algo: acaso, que uno siente la necesidad de un nexo más íntimo entre el estado de alma del héroe y la oposición, expresada en su pose, de «calma aparente» y «movilidad interior».

II

Mucho antes de que pudiera enterarme de la existencia del psicoanálisis, supe que un conocedor ruso en materia de arte, Ivan Lermolieff (11), había provocado una revolución en los museos de Europa revisando la autoría de muchos cuadros, enseñando a distinguir con seguridad las copias de los originales y especulando sobre la individualidad de nuevos artistas, creadores de las obras cuya supuesta autoría demostró ser falsa. Consiguió todo eso tras indicar que debía prescindirse de la impresión global y de los grandes rasgos de una pintura, y destacar el valor característico de los detalles subordinados, pequeñeces como la forma de las uñas, lóbulos de las orejas, la aureola de los santos y otros detalles inadvertidos cuya imitación el copista omitía y que sin embargo cada artista ejecuta de una manera singular. Luego me interesó mucho saber que bajo ese seudónimo ruso se ocultaba un médico italiano de apellido Morelli. Falleció en 1891 siendo senador del Reino de Italia. Creo que su procedimiento está muy emparentado con la técnica del psicoanálisis médico. También este suele colegir lo secreto y escondido desde unos rasgos menospreciados o no advertidos, desde la escoria -«refuse»- de la observación.

Ahora bien, en dos lugares de la figura de Moisés hallamos detalles no advertidos hasta ahora, y en verdad todavía no descritos correctamente. Atañen a la postura de la mano derecha y a la posición de ambas Tablas. Es lícito decir que esa mano medía entre las Tablas y la… barba del héroe colérico de una manera muy curiosa, muy forzada y que requiere explicación. Se ha dicho que sus dedos recorren la barba, que juegan con los mechones de esta, en tanto la mano se apoya sobre las Tablas con el lado del meñique. Pero, evidentemente, eso no es correcto. Vale la pena considerar con mayor cuidado qué hacen los dedos de esta mano, y describir mejor la imponente barba con la cual guardan relación (ver detalle de El Moisés).

Pues bien; he aquí lo que se ve con toda nitidez: el pulgar de esta mano está oculto; el índice, y sólo él, está en efectivo contacto con la barba. Presiona tan profundamente sobre las blandas masas de pelo que ellas brotan sobresaliendo por encima y por debajo de él (hacia la cabeza y hacia el vientre, respecto del dedo que aprieta). Los otros tres dedos, flexionadas sus falanges, se apoyan contra el tórax, y uno de los mechones situados a la derecha, que pasa por arriba de ellos, meramente los roza. Se han sustraído de la barba, por así decir. Entonces, no se puede sostener que la mano derecha juegue con la barba o la recorra; lo único correcto es que sólo el índice está puesto sobre una parte de la barba y provoca en ella un profundo surco. Oprimirse la barba con un dedo, he ahí un raro gesto por cierto, difícil de entender.

Esta admiradísima barba de Moisés cae desde las mejillas, el labio superior y la quijada en cierto número de cordones que se pueden diferenciar entre sí siguiendo su trayectoria. Uno de los situados más a la derecha, que parte de la mejilla, corre hasta el borde superior del índice opresor, y ahí se oculta. Podemos suponer que se desliza entre ese dedo y el pulgar escondido, hacia abajo. El cordón correspondiente del lado izquierdo cae casi sin desviarse, hasta el pecho. La espesa masa de pelo que se extiende, hacia el interior, entre este cordón y la línea media de la figura ha experimentado el más llamativo destino. No puede seguir el giro de la cabeza hacia la izquierda y se ve constreñida a formar un arco que se enrosca blandamente, una suerte de guirnalda que se superpone a las masas de pelo interiores del lado derecho, cruzándolas. Y, en efecto, es retenida por la presión del índice de la mano derecha, aunque brota a la izquierda de la línea media y en verdad constituye la parte principal de la mitad izquierda de la barba. Así, la barba aparece arrojada hacia la derecha en lo principal de su masa, aunque la cabeza esté vuelta hacia la izquierda. En el lugar donde presiona el índice se ha formado como un remolino de pelo; aquí, cordones del lado izquierdo se superponen a otros del lado derecho, comprimidos todos por el dedo que les hace violencia. Sólo más allá de ese lugar brotan en libertad las masas de pelo desviadas de su dirección; caen entonces verticalmente, hasta que sus extremos son recibidos por la mano izquierda abierta, que descansa en el regazo.

No me hago ilusiones acerca de la claridad de mi descripción, y tampoco me atrevo a juzgar que el artista nos haya facilitado así la resolución de ese nudo de la barba. Pero, prescindiendo de esta duda, un hecho queda en pie: la presión del índice de la mano derecha recae principalmente sobre cordones de pelo de la mitad izquierda de la barba, y en virtud de la trasgresión que él opera la barba es impedida de acompañar el giro de la cabeza y de la mirada hacia el lado izquierdo. Es lícito preguntar, entonces, qué significado tendría ese ordenamiento y a qué motivos debe su existencia. Si de hecho fueron miramientos por la armonía de las líneas y de los espacios los que movieron al artista a pasar por encima y hacia la derecha la masa raudal de la barba de este Moisés que mira hacia la izquierda, ¿no parece raro e inapropiado para conseguirlo la presión de un solo dedo? Y si alguien por cualquier motivo ha empujado su barba hacia el lado contrario, ¿se le ocurriría fijar allí una mitad de la barba sobre la otra mediante la presión de un dedo? ¿O acaso estos rasgos, nimios en el fondo, nada significan y nos quebramos la cabeza por cosas que al artista le eran indiferentes?

Continuemos bajo la premisa de que también estos detalles poseen un significado. Hay, pues, una solución que suprime las dificultades y nos deja vislumbrar un nuevo sentido. Sí en la figura de Moisés los cordones del lado izquierdo de la barba están bajo la presión del índice de la mano derecha, quizás esto se pueda comprender como el resto de una relación mucho más íntima, en un momento anterior al figurado, entre esa mano y aquella mitad de la barba. Acaso la mano derecha había tomado la barba más enérgicamente, avanzando hasta el costado izquierdo, y al retirarse a la postura que ahora vemos en la estatua le siguiera una parte de la barba y diera testimonio del movimiento que ahí acababa de trascurrir. La guirnalda de la barba sería la huella que esa mano dejó en su trayectoria.

Así habríamos dilucidado un movimiento retrocedente de la mano derecha. Y este supuesto nos impone inevitablemente otro. Nuestra fantasía completa el proceso del cual es un fragmento el movimiento atestiguado por el rastro de la barba, y sin forzar las cosas nos reconduce a la concepción según la cual Moisés, en reposo, es sobresaltado por el alboroto del pueblo y por la visión del Becerro de Oro. Estaba ahí, tranquilo, sentado, inclinada hacia adelante la cabeza de caudalosa barba, y es probable que la mano nada tuviera que ver con aquella. De pronto el ruido hiere su oído, vuelve la cabeza y la mirada hacia la dirección de donde viene esa perturbación, mira la escena y la comprende. Lo sobrecogen la cólera y la indignación, querría levantarse de un golpe, castigar a los impíos, aniquilarlos. La furia, que se sabe todavía distante de su objeto, se dirige entretanto al cuerpo propio en forma de gesto. La mano impaciente, dispuesta a la acción, se adelanta para tomar la barba que había obedecido al giro de la cabeza, la aprieta férreamente entre el pulgar y la palma, unidos entre sí los otros dedos, un ademán de una fuerza y una violencia que recuerda a otras figuraciones de Miguel Angel. Pero luego sobreviene un cambio, no sabemos cómo ni por qué; la mano que se había adelantado, sumergida en la barba, es retirada rápidamente, deja de aferrarla, sus dedos se separan de ella, pero se habían hundido tan hondo que al retirarse llevan un gran cordón del lado izquierdo hacia la derecha y por encima, de suerte que se ve forzado a superponerse a los cordones del lado derecho bajo la presión de un solo dedo, el más extendido y situado más arriba. Y la retenida es esta nueva posición, a la que sólo puede entenderse como una continuación de la anterior.

Es tiempo de que nos detengamos a reflexionar. Hemos supuesto que la mano derecha estaba fuera de la barba; luego, en un momento de elevada tensión afectiva, se extendió hacia la izquierda por encima de ella, a fin de tomarla, y por último volvió a retroceder, en cuya trayectoria la acompañó una parte de aquella. Y en tales movimientos hemos intercalado esa mano derecha como si pudiéramos disponer libremente de ella. Pero, ¿teníamos derecho a hacerlo? ¿Está libre, pues, esa mano? ¿No tiene que sostener o llevar las Tablas Sagradas? ¿Esas excursiones gestuales no le están interdictas por su misión principal? Y además, ¿qué pudo haberla inducido a realizar ese movimiento retrocedente una vez que tuvo un poderoso motivo para abandonar su situación inicial?

Nos han surgido realmente nuevas dificultades. Es verdad que la mano derecha guarda relación con las Tablas. Y aquí tampoco podemos poner en entredicho que nos falta un motivo que imprimiera a la mano derecha el movimiento de retroceso por nosotros inferido. Pero, ¿y si las dos dificultades se resolvieran juntas y sólo así obtuviéramos un proceso entendible sin lagunas? ¿Y si precisamente lo que les sucede a las Tablas echara luz acerca de los movimientos de la mano?

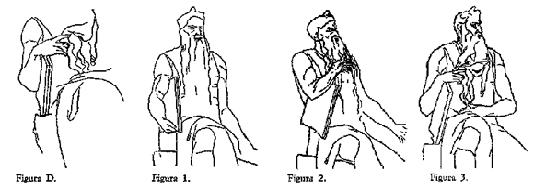

En esas Tablas se echa de ver algo que hasta ahora no había sido apreciado (Véase el detalle en la figura 3). Se decía que la mano se apoya sobre las Tablas, o que la mano apoya a las Tablas. Lo que se ve sin más son las dos Tablas rectangulares, adosadas una a la otra y puestas de canto. Sí se las mira con mayor atención, se descubre que el borde inferior de las Tablas tiene otra forma que el superior: se inclina oblicuamente hacia adelante. El borde superior termina en línea recta; el inferior, en cambio, muestra en su parte anterior una saliencia en forma de cuerno, y con esa saliencia justamente tocan las Tablas el asiento de piedra. ¿Qué cosa puede significar ese detalle, por lo demás reproducido de manera errónea en un gran, calco en yeso de la colección de la Academia de Artes Plásticas de Viena? Apenas cabe dudar de que ese cuerno está destinado a señalar el borde de las Tablas correspondiente a la parte superior del escrito. Sólo ese borde, en esta clase de tablas rectangulares, suele estar redondeado o escotado. Por tanto, las Tablas están aquí dadas vuelta. Ahora bien, es un raro tratamiento para unos objetos tan santos. Están puestas de cabeza, y se balancean casi sobre uno de sus ángulos. ¿Qué consideración formal puede haber cooperado para plasmarlas así? ¿O también este detalle pudo resultarle indiferente al artista?

En este punto se nos introduce la siguiente concepción: también las Tablas llegaron a esa posición tras un movimiento que acaba de trascurrir; ese movimiento dependió del cambio de lugar de la mano derecha, que habíamos discernido, y a su vez compelió luego a esta última a su posterior movimiento de retirada. Los procesos atinentes a la mano y a las Tablas se compaginan en la siguiente unidad: al comienzo, cuando la figura estaba sentada y quieta, tenía las Tablas correctamente colocadas bajo el brazo derecho. La mano derecha las sostenía por sus bordes inferiores, y la saliencia dirigida hacia adelante le servía de asidero. Esta facilidad para tenerlas explica, sin más, por qué las Tablas estaban invertidas. Sobreviene luego el momento en que la calma es perturbada por el alboroto. Moisés volvió entonces la cabeza, y cuando hubo visto la escena, el pie se aprontó para levantarse de un golpe, la mano dejó de asir las Tablas y pasó a la barba, hacia la izquierda y arriba, como para dar algún quehacer en el cuerpo propio a su fogosidad. Las Tablas quedaron entonces confiadas a la presión del brazo, que debía apretarlas contra el tórax. Pero esta retención no bastó, ellas empezaron a deslizarse hacia adelante y abajo; el borde superior, que antes se mantenía horizontal, se pronunció hacia adelante y abajo, y el inferior, privado de su sostén, se aproximó con su punta saliente al asiento de piedra. Un instante más y las Tablas habrían debido girar sobre su nuevo punto de apoyo, tocar el suelo primero con lo que antes era su borde superior, y ahí hacerse pedazos. Para prevenir esto retrocede la mano derecha y abandona la barba, de la cual una parte es arrastrada sin quererlo; aquella alcanza a tomar el borde de las Tablas y las sostiene cerca de su ángulo posterior, que ahora se ha convertido en el superior. Así, ese raro conjunto, y de forzada apariencia, de barba, mano y el par de Tablas puestas de punta se sigue de un único movimiento apasionado de la mano y de su bien fundada secuencia. Si se quiere volver atrás el tormentoso movimiento trascurrido, uno tiene que levantar el ángulo anterior y superior de las Tablas hasta situarlo en un mismo plano con la figura, a fin de que el ángulo anterior e inferior (con la saliencia) se distancie del asiento de piedra, y hacer descender la mano, llevándola bajo el borde inferior de las Tablas, ahora en posición horizontal.

(figura 3)

Me he hecho confeccionar, de manos de un artista, tres esbozos [figuras 1, 2 y 3] para ilustrar mi descripción. El tercero muestra la estatua tal como la vemos; los otros dos figuran los estadios previos que mi interpretación postula: el primero, el del reposo; el segundo, el de la suprema tensión, el apronte para levantarse de golpe, el alejamiento de la mano respecto de las Tablas y el incipiente deslizamiento de estas. Es notable cómo las dos figuraciones que mi dibujante ha completado hacen justicia a las desacertadas descripciones de autores anteriores. Un contemporáneo de Miguel Angel, Condivi, dijo: «Moisés, el caudillo y conductor de los hebreos, está sentado en la postura de un sabio meditabundo, sostiene bajo el brazo derecho las Tablas de la Ley y apoya su quijada en la mano izquierda (!) como alguien fatigado y pesaroso». Ahora bien, esto no se ve en la estatua de Miguel Angel, pero coincide casi con el supuesto que está en la base del primer esbozo. Lübke, como otros observadores, había escrito: «Estremecido, se toma con la mano derecha la barba de majestuosa cascada… ». Esto es incorrecto si se refiere a la imagen de la estatua, pero se corresponde con nuestro segundo dibujo. Según consignamos, Justi y Knapp vieron que las Tablas se deslizan y corren peligro de hacerse pedazos. Debían admitir la rectificación de Thode, a saber, que la mano derecha las mantiene aseguradas; pero tendrían razón si describieran, no la estatua, sino nuestro estadio intermedio. Casi se creería que estos autores se liberaron de la imagen visual de la estatua y sin saberlo iniciaron un análisis de los motivos de su movimiento, llegando así a los mismos requisitos que nosotros postulamos de manera conciente y expresa.

III

Si no me equivoco, ahora podremos cosechar los frutos de nuestro empeño. Sabemos que a muchos, bajo el influjo de la estatua, se les impuso la interpretación de que figuraba a Moisés sacudido por la visión de su pueblo caído en la apostasía y danzando en torno de un ídolo. Pero esa interpretación debió ser resignada, pues hallaba su continuación en la expectativa de que un instante después se levantaría de golpe, destrozaría las Tablas y consumaría la obra de la venganza. Y esto contradecía la destinación de la estatua, que era ser parte del monumento funerario de Julio II junto a otras tres o cinco figuras sedentes. Ahora nos está permitido retomar esa interpretación, pues nuestro Moisés no se pondrá de pie de golpe ni arrojará al suelo las Tablas. Lo que en él vemos no es el introito a una acción violenta, sino el resto de un movimiento trascurrido. En un ataque de cólera, quiso levantarse de golpe y cobrar venganza olvidado de las Tablas. Pero superó la tentación: ahora permanecerá sentado con furia domeñada, con una mezcla de dolor y desprecio. Tampoco arrojará las Tablas de suerte que se despedacen contra la piedra, ya que justamente por causa de ellas enfrenó su cólera, dominó su pasión para rescatarlas. Cuando se entregó a su indignación apasionada, no pudo menos que descuidar las Tablas, apartar la mano que las sostenía. Entonces empezaron a deslizarse, corrieron peligro de destruirse. Esto le hizo recapacitar. Recordó su misión y por ella renunció a la satisfacción de su afecto. Su mano retrocedió y rescató las Tablas que caían antes que pudieran hacerlo. En esa postura persevera, y así lo ha figurado Miguel Angel como guardián del monumento funerario (12).

Una triple estratificación se expresa en su figura en el sentido vertical. En el rostro se espejan los afectos que al fin lo dominaron; en el medio de la figura son visibles los signos del movimiento sofocado, y el pie muestra todavía la posición de la acción intentada, como si el gobierno progresara desde lo alto hacia abajo. El brazo izquierdo, del que todavía no hemos hablado, parece exigir su parte en nuestra interpretación. Su mano descansa en el regazo con blando ademán y abarca, como acariciándolos, los cabos de la barba que cae en catarata. Impresiona como si quisiera cancelar la violencia con que un momento antes la otra mano maltrataba a la barba.

En este punto se nos objetará: Pero este no es el Moisés de la Biblia, quien realmente se encolerizó y arrojó de sí las Tablas, de modo que se hicieron pedazos. Sería un Moisés muy diferente, un Moisés de la sensibilidad del artista, quien así se habría tomado la licencia de enmendar el texto sagrado y falsificar el carácter del divino varón. ¿Tenemos derecho a atribuirle a Miguel Angel esa libertad, acaso no muy distante de un sacrilegio?

He aquí los pasajes de la Sagrada Escritura donde se relata la conducta de Moisés en la escena del Becerro de Oro (pido disculpas por servirme, anacrónicamente, de la versión de Lutero):

(II. B. {Exodo} Cap. 32.) «7) Pero el Señor habló a Moisés: Anda, desciende; pues tu pueblo, a quien tú has conducido desde el país de los egipcios, se ha corrompido. 8) Se han apresurado a transitar por el camino que yo les he prohibido, Se han hecho un gran becerro de metal fundido, y lo han adorado, y le han hecho sacrificios, y han dicho: Estos son tus dioses, Israel, que te han guiado desde el país de los egipcios. 9) Y el Señor habló a Moisés: Veo que es un pueblo terco. 10) Ahora deja que descargue mí cólera sobre ellos, y los aniquile; y yo quiero hacer de ti un gran pueblo. 11) Pero Moisés le suplicó al Señor, su Dios, y habló: ¡Ah, Señor!, ¿por qué quieres descargar tu cólera sobre tu pueblo, al cual con fuerza grande y poderosa mano has guiado desde el país de los egipcios? ( … )

»14) Entonces el Señor se arrepintió del mal con el que amenazaba a su pueblo. 15) Moisés se volvió y descendió del monte, y tenía en su mano dos tablas del testimonio, y estaban escritas de los dos lados. 16) Y Dios mismo las había hecho, y El mismo había grabado lo que en ellas estaba escrito. 17) Cuando Josué oyó la algarabía del pueblo, que clamaba, dijo a Moisés: Hay una algarabía en el campamento como si pelearan. 18) El respondió: No es la algarabía que arman unos con otros los que vencen y los que son derrotados, sino que oigo la algarabía de una danza de triunfo. 19) Pero cuando se aproximó al campamento y vio el becerro y las rondas, se encolerizó, y arrojó las Tablas de su mano, y las hizo pedazos monte abajo. 20) Y tomó el becerro que ellos habían fabricado, y lo fundió en el fuego, y lo convirtió en polvo, y lo espolvoreó en agua, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ( … )

»30) Por la mañana, Moisés habló al pueblo: Habéis cometido un gran pecado; ahora subiré hasta donde el Señor, acaso quiera perdonar vuestros pecados. 31) Cuando Moisés hubo acudido ante el Señor, habló: ¡Ah! El pueblo ha cometido un gran pecado, y se han fabricado unos dioses de oro. 32) Ahora perdónales sus pecados; si no lo haces, táchame a mí también de tu libro, que has escrito. 33) El señor habló a Moisés: ¿Qué? Yo quiero tachar de mi libro a quien peca contra mí. 34) Anda pues, y guía al pueblo adonde te he dicho. Ve, mi ángel marchará delante de ti. Yo castigaré sus pecados cuando llegue mi tiempo de castigarlos. 35) Entonces el Señor castigó al pueblo que había fabricado el becerro, que Aarón había fabricado».

Bajo el influjo de la moderna crítica bíblica, nos será imposible leer estos pasajes sin hallar en ellos los indicios de una compaginación inhábil de varias fuentes. En el versículo 8, el Señor mismo comunica a Moisés que el pueblo ha caído en apostasía y se ha fabricado un ídolo. Moisés implora por los pecadores. No obstante, en el versículo 18 se comporta frente a Josué como si no lo supiera, y se encoleriza de manera repentina (versículo 19) cuando ve la escena de la idolatría. En el versículo 14, ha obtenido el perdón de Dios para su pueblo pecador, a pesar de lo cual en los versículos 31 y siguientes sube de nuevo al monte para rogar ese perdón, informa al Señor de la apostasía del pueblo y recibe la seguridad del aplazamiento del castigo. El versículo 35 se refiere a una punición del pueblo por Dios, de la que nada se comunica, mientras que en los versículos 20 a 30 se describe el castigo que el propio Moisés consuma. Es sabido que las partes históricas del libro, que tratan del éxodo, están recorridas por incongruencias y contradicciones todavía más llamativas.

Desde luego, en los hombres del Renacimiento no existía esa actitud crítica respecto de los textos bíblicos; se veían precisados a concebirlos como un relato coherente y luego descubrían que ellos no ofrecían un punto de partida bueno para las artes plásticas. El Moisés de ese pasaje de la Biblia ya había sido informado de la idolatría del pueblo, y se había inclinado por la benignidad y el perdón, no obstante lo cual sucumbió a un repentino ataque de furia a la vista del Becerro de Oro y de la multitud danzante. No sería asombroso, entonces, que el artista, en su propósito de figurar la reacción del héroe ante esa dolorosa sorpresa, se independizara del texto bíblico por motivos internos. Por lo demás, en modo alguno era algo insólito o denegado a los artistas ese apartamiento de la literalidad de la Sagrada Escritura por motivos menores. Una famosa pintura del Parmigianino, conservada en su ciudad natal, nos muestra a Moisés sentado en la cima de un monte y arrojando las Tablas al suelo, aunque el versículo de la Biblia nos dice expresamente que las despedazó al pie del monte (13. Ya la figuración de un Moisés sedente no encuentra asidero alguno en el texto bíblico y parece más bien dar la razón a quienes en sus juicios han supuesto que la estatua de Miguel Angel no se proponía fijar ningún momento particular de la vida del héroe.

Más importante que la infidelidad hacia el texto sagrado es, por cierto, la trasmudación que, de acuerdo con nuestra interpretación, ha emprendido Miguel Angel con el carácter de Moisés. Según los testimonios de la tradición, era un varón irascible y proclive a los estallidos pasionales. En uno de sus raptos de cólera santa había aniquilado al egipcio que maltrataba a un israelita, y por eso se vio precisado a huir del país hacia el desierto. En uno de esos estallidos de afectos había despedazado las dos Tablas que el propio Dios escribiera. Cuando la tradición informa sobre esos rasgos de carácter, es sin duda imparcial y conserva la impresión de una gran personalidad que vivió en otro tiempo. Pero Miguel Angel ha situado en el monumento funerario del papa un Moisés diferente, superior al Moisés histórico o tradicional. Ha retrabajado el motivo del quebrantamiento de las Tablas de la Ley; no deja que la cólera de Moisés las destruya, sino que apacigua esa cólera, o al menos le inhibe el camino de la acción, por la amenaza de que pudieran hacerse pedazos. Así ha introducido en la figura de Moisés algo nuevo, sobrehumano, y su imponente volumen físico, y el vigor de su desafiante musculatura, se convierten en el medio de expresión corporal para el supremo logro psíquico asequible a un ser humano: sujetar su propia pasión en beneficio de una destinación a la que se ha consagrado, y subordinándose a ella.

Es lícito poner fin aquí a la interpretación de la estatua de Miguel Angel. Todavía podría preguntarse por los motivos del artista cuando escogió a Moisés, y a uno tan trasmudado, para el monumento funerario del papa Julio II. Muchos autores coinciden en señalar que esos motivos han de buscarse en el carácter del papa y en la relación del artista con él. Julio II era afín a Miguel Angel porque buscaba realizar lo grande y lo violento, sobre todo lo colosal. Era un hombre de acción; se podía indicar su meta: aspiraba a la unificación de Italia bajo el dominio del papado. Lo que únicamente varios siglos después conseguiría una conjunción de diversos poderes, quería lograrlo él solo, un individuo, en el breve lapso e imperio que le estaba deparado, impaciente y con violentos medios. Supo apreciar a Miguel Angel como a un igual, pero a menudo lo hizo padecer por su carácter irascible y su falta de miramientos. El artista tenía conciencia de poseer esa misma vehemencia en el logro de sus propósitos, y acaso, como pensador que era de más profunda visión, vislumbró la infructuosidad a que ambos estaban condenados. Así introdujo a su Moisés en el monumento funerario del papa, no sin reproche para el difunto y, para él mismo, como una admonición que en esa crítica lo elevaba sobre su propia naturaleza.

IV

En 1863, un inglés, W. Watkiss Lloyd, consagró al Moisés de Miguel Angel un breve libro. Cuando tuve a mi alcance este escrito de 46 páginas, tomé conocimiento de su contenido con sensaciones encontradas. Era una oportunidad de experimentar otra vez, en la propia persona, cuán indignos motivos infantiles suelen cooperar en nuestro trabajo al servicio de una gran causa. Lamentaba que Lloyd hubiera anticipado tanto de lo que yo apreciaba como el resultado de mi propio empeño, y sólo en una segunda instancia fui capaz de alegrarme con esa inesperada corroboración. Por lo demás, nuestros caminos divergen en un punto decisivo.

Lloyd señala, en primer lugar, que las descripciones habituales de la estatua son incorrectas: Moisés no está a punto de levantarse de golpe (14), la mano derecha no toma la barba, sólo su índice la toca todavía (15). Por otra parte, ha visto -lo cual importa mucho más- que la postura figurada en Moisés sólo puede esclarecerse por la referencia retrospectiva a un momento anterior, no figurado, y que la superposición y el pasaje de los cordones del lado izquierdo de la barba hacía la derecha están destinados a indicar que aquella mano y ese lado de la barba estuvieron antes en una relación estrecha, en actitud natural. Pero él emprende otro camino para restablecer esa vecindad deducida de una manera necesaria: no hace que la mano se introduzca en la barba, sino que la barba pase junto a la mano. Declara que habría que representarse «la cabeza de la estatua, un momento antes de la repentina perturbación, vuelta por completo hacia la derecha por encima de la mano, que en ese instante sostenía las Tablas de la Ley como lo hace ahora». La presión ejercida (por las Tablas) sobre el hueco de la mano hace que sus dedos se abran naturalmente bajo los rizos que caen, y el repentino giro de la cabeza hacia el lado contrario tiene por consecuencia que una parte de los cordones de la barba sean retenidos un instante por la mano que permanece inmóvil; así se forma aquella guirnalda que debe ser entendida como una estela («make»).

En cuanto a la otra posibilidad, de un acercamiento previo de la mano derecha a la mitad izquierda de la barba, Lloyd se abstiene de admitirla por una consideración que prueba cuán cerca ha pasado de nuestra interpretación. No es posible -dice- que el profeta, ni siquiera en un estado de indignación suprema, haya podido adelantar la mano para apartar de ese modo su barba. En ese caso la posición de los dedos habría sido muy otra, y además las Tablas habrían debido caerse a consecuencia de ese movimiento, pues estaban sostenidas por la presión de la mano derecha; a menos que se atribuyera a la figura, para retener a pesar de ello las Tablas, un movimiento harto indiestro, imaginar lo cual sería en verdad una profanación («unless clutched by a gesture so awkward, that to imagine it is profanation»).

Es fácil ver dónde reside la omisión del autor. Ha interpretado correctamente los rasgos llamativos de la barba como los indicios de un movimiento trascurrido, pero luego omitió aplicar el mismo razonamiento, a los detalles no menos forzados que se advierten en la posición de las Tablas. Valoriza sólo los indicios de la barba, y no los de las Tablas, cuya posición acepta como la originaria. Así extravía el camino hacia una concepción como la nuestra, que, valorando ciertos detalles inaparentes, obtiene una interpretación sorprendente de la figura toda y de sus propósitos.

Pero, ¿no estaremos nosotros sobre una pista falsa? ¿No atribuiremos peso y significación a unos detalles que para el artista eran indiferentes, que él plasmó de manera puramente arbitraria o por ciertos motivos formales, tal como ahora los vemos, sin depositar ahí secreto alguno? ¿No habremos corrido la suerte de tantos intérpretes que creen ver con nitidez lo que el artista no quiso crear conciente ni inconcientemente? Yo no puedo pronunciarme sobre eso. No sé decir si es admisible atribuir una imprecisión tan ingenua a un artista como Miguel Angel, en cuyas obras pugna por expresarse un contenido tan rico de pensamiento, ni si ello es aceptable justamente respecto de los rasgos llamativos y raros de la estatua de Moisés. Por último, y con todo el temor del caso, uno puede agregar todavía que la culpa de esta incertidumbre es compartida por. el artista con los intérpretes. Miguel Angel hartas veces ha ido en sus creaciones hasta los límites extremos de lo que el arte puede expresar; acaso el Moisés no resultó del todo logrado si su propósito era dejar colegir la tormenta de la violenta excitación a partir de los indicios que, trascurrida ella, quedan en el subsiguiente reposo.

Apéndice (1927)

Varios años después de aparecido mi trabajo sobre el Moisés de Miguel Angel, publicado en 1914 en Imago -sin mención de mi nombre-, por gentileza de Ernest Jones llegó a mis manos un número de Burlington Magazine for Connoisseurs (38, nº 217, abril de 1921), que no pudo menos que reavivar mi interés hacia la interpretación de la estawa por mí propuesta. En ese número [págs. 157-66] se incluye un breve artículo de H. P. Mítchell sobre dos bronces del siglo xii, hoy existentes en el Ashmolean Museum de Oxford, que se atribuyen a un destacado artista de aquella época, Nicolás de Verdún. Otras obras de su mano se conservan en Tournay, Arras y Klosterricuburg, cerca de Víena; el Sepulcro de los Tres Reyes en Colonia es considerada su obra maestra.

Ahora bien, una de las estatuillas estudiadas por Mitchell es un Moisés (de unos 23 centímetros de alto), caracterizado a salvo de cualquier duda por las Tablas de la Ley agregadas a su figura. También este Moisés está sentado, envuelto en un manto de ricos pliegues; su rostro muestra una expresión agitada por las pasiones, acaso pesarosa, y su mano derecha toma la larga barba del mentón y aprieta sus cordones entre la palma y el pulgar como si fueran unas tenazas; vale decir, realiza el mismo movimiento que en la figura 3 de mi ensayo se supuso como estadio previo de aquella posición en que ahora vemos perseverar al Moisés de Miguel Angel.

Un vistazo a la ilustración que acompaño permite discernir la principal diferencia entre ambas figuraciones, separadas por más de tres siglos. El Moisés del artista lorenés sostiene las Tablas con su mano izquierda por su borde superior y las apoya sobre su rodilla; si uno trasfiere las Tablas al otro lado y las confía al brazo derecho, obtiene la situación inicial para el Moisés de Miguel Angel. Si mi concepción sobre el gesto de tomarse-la-barba es admisible, el Moisés de 1180 nos refleja un momento de aquella tormenta de las pasiones; en cambio, la estatua de San Pietro in Vincoli nos muestra la calma tras la tempestad.

Creo que el hallazgo aquí comunicado eleva la verosimilitud de la interpretación que ensayé en mi trabajo de 1914. Quizás un especialista en arte pueda llenar el hiato temporal entre el Moisés de Nicolás de Verdún y el del maestro del Renacimiento italiano documentando tipos de Moisés del período intermedio entre ambos.