En ocasión de proseguir la tarea de impulsar un poco más mi discurso sobre la angustia, legítimamente puedo plantear la cuestión de lo que es aquí una enseñanza.

La noción que de ella podemos formarnos debe asimismo sufrir algún efecto —si en principio somos aquí la mayoría, analistas, si la experiencia analítica es supuestamente mi referencia esencial cuando me dirijo a la audiencia que ustedes componen— de la circunstancia de que no podemos olvidar que el analista es, por así decirlo, un interpretante. El analista Juega con ese tiempo tan esencial que ya he acentuado para ustedes repetidas veces a partir de varios sujetos: el de «él no sabía», «yo no sabía», y al que dejaremos un sujeto indeterminado agrupándolo en un «no se sabía».

Con relación a este «no se sabía», se considera que el analista sebo algo. Por qué no admitir incluso que sabe un poco?. El problema, que sería al menos prematuro, no consiste en saber si puede enseñarlo (podemos decir que hasta cierto punto la sola existencia de un lugar como éste y del papel que en él juego desde hace algún tiempo es una manera de zanjar la cuestión, bien o mal, pero de zanjarla), sino en saber qué es enseñarlo.

Qué es enseñar cuando precisamente se trata de lo que es cuestión de enseñar, de enseñarlo no sólo a quien no sabe, sino —hay que admitir que hasta cierto punto todos experimentamos la misma contrariedad— a quien, visto de qué se trata, no puede saber.

Observen bien a dónde lleva, por así decir, el desequilibrio (porte-à-faux). Si no existiera ese desequilibrio, una enseñanza analítica, este mismo seminario, podrían concebirse en la línea, en la prolongación de lo que ocurre por ejemplo en un control, donde lo que se aportaría es lo que ustedes saben, lo que ustedes sabrían, y donde yo no intervendría más que para dar un análogo de lo que es la interpretación, a saber, esa adición mediante la cual aparece algo que da sentido a lo que ustedes creen saber, que hace aparecer en un relámpago lo que es posible captar más allá de los límites del saber.

Igualmente, en la medida en que hay un saber en el trabajo de elaboración que llamaremos comunitario, más que colectivo, del análisis, entre quienes tienen su experiencia los analistas, en la medida en que ese saber está constituido puede concebirse un trabajo de recopilación que justifique el lugar que puede tomar una enseñanza como la que aquí se efectúa. Porque, si así les place, ya fue segregada por la experiencia analítica toda una literatura que se llama teoría analítica, y me veo forzado—a menudo contra mi gusto— a darle aquí tanto sitio como le doy; ella necesita que yo haga algo que vaya más allá de esa recopilación de teoría analítica, precisamente en el sentido de acercarnos, a través de la misma, a lo que constituye su fuente, o sea, la experiencia.

Aquí se presenta una ambigüedad que no sólo reside en el hecho de que se mezclan con nosotros algunos no analistas; no hay para ello gran inconveniente, pues también los analistas llegan con posiciones, posturas, expectativas que no son forzosamente analíticas, y que se encuentran ya harto condicionadas por el hecho de que en la teoría producida en el análisis se introducen referencias de toda especie, muchas más de lo que parece en un principio, y que pueden calificarse como extraanalíticas, psicologizantes por ejemplo.

Por el sólo hecho de que me las vea con esta materia, materia de mi audiencia, materia de mi objeto de enseñanza, seré llevado a referirme a esa experiencia común gracias a la cual se establece toda comunicación enseñante, o sea, a no poder permanecer en la pura posición que llamé interpretante, sino a pasar a una posición comunicante más amplia, es decir, a embarcarme por el terreno del «hacer comprender», a invocar en ustedes una experiencia que va mucho más allá de la estricta experiencia analítica.

Es importante recordar esto, pues el «hacer comprender» fue en todo tiempo lo que en psicología, en el sentido más amplio, constituyó verdaderamente el escollo. No al punto de poner el acento sobre lo que en un momento, por ejemplo, pareció la gran originalidad de un trabajo como el de Blondel sobre la «conciencia mórbida», a saber, que hay límites de la comprensión: no nos imaginemos, por ejemplo, que comprendemos lo vivido, como se dice, auténtico, real de los enfermos. Lo importante para nosotros no es la cuestión de ese límite; y en el momento en que les hablo de la angustia, importa hacerles notar que aquélla es una de las cuestiones que suspendemos, porque el problema es más bien explicar por qué, a que título podemos hablar de la angustia cuando subsumimos bajo esa rúbrica la angustia en la que podemos introducirnos a consecuencia de determinada meditación guiada por Kierkegaard, esa que puede captarnos en determinado momento, paranormal o francamente patológico, como siendo nosotros mismos sujetos de una experiencia más o menos psicopatológicamente situable, la angustia ante la cual nos hallamos con nuestros neuróticos, material ordinario de nuestra experiencia, y también aquella que podemos describir y localizar en el principio de una experiencia para nosotros más periférica, la del perverso por ejemplo, y hasta la del psicótico.

Si esta homología se ve justificada por un parentesco de estructura, no puede hacerlo sino a expensas de la comprensión original, y sin embargo va a acrecentarse necesariamente con el peligro de hacernos olvidar que dicha comprensión no es la de algo vivido sino la de un nervio motor, y de presumir demasiado de cuanto podemos asumir de las experiencias a las que ella se refiere, especialmente las del perverso o el psicótico. En esta perspectiva es preferible advertir a quien sea que no debe creer excesivamente en lo que puede comprender. Aquí obtienen su importancia los elementos significantes, tan desprovistos que me esfuerzo por hacerlos de contenido comprensible mediante su notación, y cuya relación estructural es el medio por el que trato de mantener el nivel necesario para que la comprensión no sea equívoca, al dejar señalables los términos diversamente significativos por los cuales avanzamos, y especialmente en el momento en que se trata de un afecto. Pues no me he rehusado a tal elemento de clasificación: la angustia es un afecto. Vemos que el modo de abordaje de semejante cuestión: «la angustia es un afecto», se propone a nosotros desde el punto de vista del enseñante según caminos diferentes que creo podríamos definir, de un modo bien sumario —es decir, realizando en efecto su suma— bajo tres rúbricas del catálogo, a saber, en lo relativo al afecto agotar no sólo lo que esto quiere decir, sino lo que se quiso decir al construir su categoría, término que seguramente nos coloca en postura de enseñar acerca de la enseñanza bajo su moco más amplio, y forzosamente aquí hacer concordar lo que se ha enseñado en el interior del análisis con lo que nos fue traído desde afuera en el sentido más vasto como categoría, por qué no?

Nos han llegado muy amplios aportes y, como verán, para tomar una referencia media que llegará a nuestro campo de atención, en lo concerniente a lo que este año nos ocupa —si es cierto que estoy lejos de negarme a insertar ese objeto central, lo dije, de la angustia, en el catálogo de los afectos, en das diversas teorías que se han producido sobre el afecto— y bien, tomando las cosas como dije en una especie de punto medio del corte, a nivel de Santo Tomás de Aquino, para llamarlo por su nombre, hay muy buenas cosas relativas a una división que él no inventó acerca del afecto, división entre el concupiscible y el irascible, y una larga discusión por la cual compara, según la fórmula del debate escolástico, proposición, objeción, respuesta, a saber cuál de las dos categorías es primera con relación a la otra, de qué modo él se decide y por qué. No dejará de servirnos la consideración de que a pesar de ciertas apariencias, ciertas referencias, el irascible se inserta en alguna parte en la cadena del concupiscible siempre ya allí, siendo por lo tanto este último, con relación a aquél, primero; pues en verdad esta teoría no se hallaría en última instancia enteramente suspendida de la suposición de un Bien Supremo al que como ustedes saben tendremos que hacer importantes objeciones; para nosotros sería muy procedente, y veremos lo que de ella podemos conservar, lo que ella nos aclara.

Les pido que se remitan a ese texto cuyas referencias les daré en un momento; seguramente podremos encontrar en él gran materia para alimentar nuestra reflexión. Paradójicamente, más de la que podamos hallar en las elaboraciones modernas, recientes —llamemos a las cosas por su nombre; siglo XIX— de una psicología que, sin duda no con total derecho, se ha pretendido más experimental. Pero además esta vía tiene el inconveniente de impulsarnos en el sentido, en la categoría de la clasificación de los afectos, y la experiencia nos prueba que todo excesivo abandono en esta dirección sólo culminará para nosotros —e incluso por centralmente que lo llevemos, con relación a nuestra experiencia, a esa parte sobre la cual recién puse el acento de la teoría— a atolladeros manifiestos de los cuales da por ejemplo muy buen testimonio el artículo del tomo 34, tercera parte, de 1953 de la International Journal, donde David Rapaport intenta una teoría psicoanalítica del afecto.

Dicho artículo es en verdad ejemplar por el balance propiamente consternante en el que además, sin que la pluma del autor piense en disimularlo, desemboca: el sorprendente resultado de que un autor que anuncia con ese título un artículo que después de todo podría dejarnos esperar algo nuevo, original en cierto modo, relativo a lo que el analista puede pensar acerca del afecto, sólo culmine al fin de cuentas en que también él, estrictamente en el interior de la teoría analítica, haga el catálogo de las acepciones con las que el término fue empleado, y se percate de que en el interior mismo de la teoría tales acepciones son irreductibles las unas a las otras. La primera sería la del afecto concebido como constituyendo substancialmente la descarga de la pulsión; para la segunda, —en el interior de la misma teoría e incluso, para ir más lejos, pretendidamente del texto freudiano mismo— el afecto no sería otra cosa que la connotación de una tensión en sus diferentes fases, ordinariamente conflictivas, contituyendo la connotación de esa tensión en tanto que ella varía, connotación de la variación de tensión; y tercer tiempo, igualmente marcado como irreductible en la teoría freudiana, por el cual el afecto contituiría, en una referencia propiamente tópica, la señal a nivel del ego relativa a algo que sucede en otra parte, a un peligro venido de otra parte. Lo importante es que él comprueba que aún subsiste en los debates de los autores que más recientemente arribaron a la polémica analítica, la divergente reivindicación de la primacía para cada uno de esos tres sentidos, de manera que al respecto nada está resuelto. Y el hecho de que el autor en cuestión no pueda decirnos más, es asimismo el signo de que aquí el método llamado del «catálogo» no podría dejar de hallarse marcado por cierto saber admitido, para finalmente culminar en callejones sin salida y hasta en una muy especial infecundidad.

Diferenciándose de este método —y me excuso por extenderme tanto sobre una cuestión que sin embargo ofrece gran interés previo en lo relativo a la oportunidad de lo que aquí hacemos (no es por nada que la introduzco, ya lo verán con referencia a la angustia)— hay otro método al que llamaré, sirviéndome de una necesidad de consonancia con el término precedente, el método «del análogo», que nos llevaría a discernir lo que podemos llamar «niveles». En una obra que no volveré a citar hoy he observado una tentativa de reunión de esa especie; en capítulos separados se ve concebida a la angustia, como allí se expresa —es un trabajo inglés— biológicamente, después socialmente, sociológicamente, y después que sé yo, culturally, culturalmente, como si así bastara para revelar, en niveles pretendidamente independientes, posiciones analógicas, y llegar a hacer algo diferente que desprender, no ya lo que antes llamé una clasificación, sino ahora una suerte de tipo.

Es sabido en qué desemboca semejante método: en lo que llaman una antropología. A nuestro juicio, la antropología comporta el mayor número de los más azarosos presupuestos de todos los caminos que podemos emprender. Tal método, marcado por el eclecticismo que fuere, siempre y necesariamente va a dar en lo que con nuestro vocabulario familiar y sin hacer de ese nombre ni de ese título el índice de alguien que incluso habría ocupado una posición tan eminente, llamamos «junguismo».

Con respecto a la ansiedad, esto nos conducirá necesariamente al tema de ese núcleo central que es la temática absolutamente necesaria en la que culmina tal vía. Es decir que ella está muy lodos de aquello de que se trata en la experiencia. La experiencia nos conduce a lo que aquí llamaré la tercera vía, y que pondré bajo el índice, bajo la rúbrica de una [unción que denominaré «de la llave».

La llave es lo que abre, y lo que para abrir funciona. La llave es la forma según la cual debe o no operar la función significante como tal; y lo que torna legítimo que yo la anuncie y la distinga y ose Introducirla como algo en lo que podemos confiarnos, nada tiene que esté aquí marcado de presunción, por la razón de que si pienso que será para ustedes, y para aquellos de ustedes que ejercen la profesión enseñante, una referencia suficientemente convincente, es que esa dimensión ea absolutamente connatural a toda enseñanza, analítica o no, ya que no hay enseñanza, diría yo, —yo mismo, con toda la sorpresa que puede resultar para algunos en lo relativo a lo que enseñe, y sin embargo lo diré— no hay enseñanza que no se refiera a lo que llamaré un «Ideal de simplicidad»,

Si hace un momento algo constituyó para nosotros suficiente objeción en el hecho de que una gata literalmente no puede recobrar a sus gatitos, en lo relativo a lo que nosotros, analistas, pensamos al Ir hacia los textos sobre el afecto, hay algo profundamente insatisfactorio, y es exigible que por el título que sea, satisfagamos cierto Ideal de reducción simple. Qué quiere decir esto y por qué?. Por qué, por qué, desde el tiempo en que se hace ciencia —pues estas reflexiones se dirigen a muy otra cosa y a campos más vastos que el de nuestra experiencia— por qué se exige la mayor simplicidad posible?. Por qué sería simple lo real? Qué nos permite, Incluso por un sólo instante, suponerlo?

Y bien, nada, pero ninguna otra cosa que ese initium subjetivo sobre el cual puse el acento durante toda la primera parte de mi enseñanza del año pasado, a saber: que no hay aparición concebible de un sujeto como tal sino a partir de la Introducción primera de un significante y del significante m simple, que se llama «rasgo unario».

El rasgo unario es de antes del sujeto. «En el principio fue el verbo», esto quiere decir: en el principio es el rasgo unario, Todo lo que sea enseñable debe conservar ese estigma de tal inicio ultrasimple, única cosa que a nuestros ojos puede justificar el Ideal de simplicidad.

Simplicidad, singularidad del rasgo: esto es lo que hacemos entrar en lo real, lo quiera éste o no, Pero hay una cosa cierta, que eso entra, que eso ha entrado ya allí ames que nosotros, porque en lo sucesivo será por tal camino que todos esos sujetos que desde hace algunos siglos dialogan y tienen que arreglarse como pueden con la condición, justamente, de que entre ellos y lo real exista el campo del significante, en lo sucesivo será por ese aparato del rasgo unario que se habrán constituido como sujetos. Cómo habría de sorprendernos encontrar su marca en lo que constituye nuestro campo, si nuestro campo es el del sujeto?

En el análisis hay algo que es anterior a todo lo que podemos elaborar o comprender, y lo llamaría presencia del Otro, A. No hay autoanálisis; hasta cuando uno se lo imagina, el Otro, A, está allí. Lo recuerdo porque fue ya por esta misma vía de simplicidad que situé lo que les dije, lo que les indiqué, lo que comencé a indicarles acerca de algo que va mucho más allá: que la angustia es esa cierta relación que hasta aquí no hice otra cosa que figurar. La vez pasada les recordé su imagen con el dibujo reevocado de mi presencia, muy modesta y embarazada frente a la de la mantis religiosa gigante; mucho más les dije al decirles: esto tiene relación con el deseo del Otro.

A ese Otro, antes de saber qué quiere eso decir, mi relación con su deseo cuando me encuentro en la angustia, a ese Otro lo pongo ante todo aquí. Para acercarme a su deseo tomaré, mi Dios, los caminos que ya he abierto. Yo dije: el deseo del hombre es el deseo del Otro. Pido disculpas por no reiniciar aflora un análisis gramatical que efectué en ocasión de las últimas Jornadas provinciales —por eso me preocupa tanto que su texto llegue a mi finalmente intacto, para poder difundirlo llegado el caso—, el análisis gramatical de lo que esto quiere decir: el deseo del Otro, y el sentido de ese genitivo (objetivo); pero, en fin, creo que quienes hasta ahora han asistido a mi seminario tienen suficientes elementos para situarse.

Bajo la pluma de alguien que es, justamente, el autor de ese pequeño trabajo al que aludí la vez pasada — al comenzar mi enseñanza de este año—, trabajo que me fue entregado esa mañana misma y cuyo terna no era otro que el que aborda Lévi-Strauss, el de la puesta en suspenso de lo que puede llamarse razón dialéctica, en el nivel estructuralista en que dicho autor se coloca, alguien que se sirvió de él para desenredar el debate, entrar en sus rodeos, desenmarañar su madeja, desde el punto de vista analítico y haciendo referencia desde luego a lo que pude decir acerca del fantasma como soporte del deseo, en mi opinión no atiende de manera suficiente a lo que digo cuando hablo del deseo del hombre como deseo del Otro.

Prueba de ello es que dicho autor cree poder contentarse con recordar que aquélla es una fórmula hegeliana. Ahora bien, pienso que si hay alguien que no se equivocó en cuanto al aporte de la Fenomenología del Espíritu, ése soy yo. Sin embargo, si hay un punto del que es importante señalar que en él marco la diferencia y, si ustedes quieren, para utilizar el término, el «progreso» —yo preferiría el «salto»— que hemos dado con relación a Hegel, es precisamente el relativo a la función del deseo. Dado el dominio que tengo que cubrir este año, no me encuentro en la postura de retomar paso a paso con ustedes el texto hegeliano. Aludo aquí a un autor que espero verá publicado eso artículo, y que manifiesta un conocimiento bien sensible de lo que al respecto dice Hegel.

Sin embargo, no habré de seguirlo en el plano del pasaje, efectivamente original, que tan bien recordó en esa ocasión. Pero para el conjunto de quienes me oyen y en virtud de lo que ya ocurrió pienso, a nivel del común de este auditorio, en lo relativo a la referencia hegeliana, y lo diré de inmediato —para hacer sentir de qué se trata— que en Hegel, y con referencia a esa dependencia de mi deseo en relación con el deseante que es el Otro, tengo que vérmelas, de la manera más certera y articulada, con el Otro como conciencia. El Otro es el que me ve, en lo cual esto interesa a mi deseo (ustedes lo saben, lo vislumbran ya lo suficiente pero volveré n ello enseguida, por ahora hago oposiciones masivas), el Otro es el que me ve y es en este plano —del que ven que por sí sólo emprende, según las bases con que Hegel inaugura la Fenomenología del Espíritu, la lucha en el plano de lo que él llama «puro prestigio»— que mi deseo está interesado.

Para Lacan, puesto que Lacan es analista, el Otro está allí como inconsciencia constituida como tal, e interesa a mi deseo en la medida de lo que le falta y él no sabe. A nivel de lo que le falta y él no sabe me encuentro interesado de la manera más absorbente, porque no hay para mí otro rodeo que me permita encontrar lo que me falta como objeto de mi deseo.

Por eso es que para mí no hay, no sólo acceso sino ni siquiera sustentación posible de mi deseo que sea pura referencia a un objeto, cualquiera que fuese, si no es acoplándolo, anudándolo con lo que se expresa por medio del S/ que es esa necesaria dependencia con relación al Otro como tal. El mismo Otro, desde luego, con el que en el curso de estos años pienso haberlos extenuado al forzarlos a distinguirlo, en cada Instante, del otro, mi semejante. Es el Otro como lugar del significante. Es mi semejante entre otros, desde ya, pero no sólo esto pues es también el lugar como tal donde se instituye el orden de la diferencia singular de la que les hablaba al comienzo.

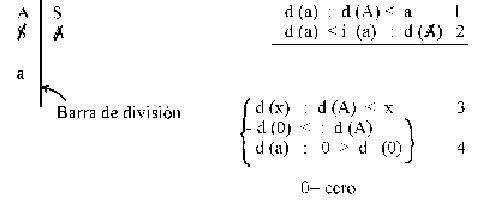

Introduciré ahora las fórmulas marcadas a la derecha, de las que no pretendo lejos de eso, dado lo que les dije al principio— que entreguen inmediatamente su malicia. Como la vez pasada, hoy les ruego que las transcriban; para eso este año escribo cosas en el pizarrón. Verán después su funcionamiento. El deseo de deseo, en el sentido hegeliano, es pues deseo de un deseo que responde al llamado del sujeto. Es deseo de un deseante. Por qué tiene necesidad de ese deseante, que es el Otro?. Cualquiera sea el ángulo bajo el que ustedes se coloquen, pero de la manera más articulada en Hegel, lo necesita para que el Otro lo reconozca, para recibir de él el reconocimiento. Qué quiere decir esto?. Que el Otro como tal va a instituir algo «a» que es precisamente aquello de que se trata a nivel de lo que desea — aquí se encuentra toda la impasse al exigir ser reconocido por él. Allí donde soy reconocido como objeto, pues ese objeto en su esencia es una conciencia, una Selbst-Bewusstsein, ya no hay otra mediación que la de la violencia. Obtengo lo que deseo, soy objeto y no puedo soportarme como objeto, no puedo soportarme reconocido sino en el mundo, el único modo de reconocimiento que pueda yo obtener. Es preciso, pues, a todo precio, decidir entre nuestras dos conciencias. Tal es el destino del deseo de Hegel.

El deseo de deseo, en el sentido lacaniano o analítico, es el deseo del Otro de una manera mucho más fundamentalmente abierta a una suerte de mediación. Al menos, así lo parece a primera vista. Porque aquí el deseo —verán en la fórmula, el significante que pongo en el cuadro 2, que voy bastante lejos en el sentido de traspasar, quiero decir de contrariar lo que pueden esperar ahora— es deseo en tanto que imagen soporte de ese deseo, relación pues de d (a) con lo que escribo, con lo que no vacilo en escribir: i (a), incluso y precisamente porque esto resulta ambigüo con la notación que habitualmente señalo de la imagen especular (aquí todavía no sabemos cuándo, cómo y por qué puede serlo, la imagen especular, pero es seguramente una Imagen: no es la imagen especular, es del orden de la imagen, es el fantasma, que llegado el caso no vacilo en recubrir por medio de esa notación de la Imagen especular). Digo pues que ese deseo es deseo en tanto que su imagen soporte es el equivalente —por eso los dos puntos (: )que estaban aquí están allí— es el equivalente del deseo del Otro. Pero allí el otro se connota A/ [A mayúscula barrada] porque es el Otro en el punto en que se carácteriza como falta. Con respecto a las otras dos fórmulas, 3 y 4 (pues no hay más que dos, ésta y después la segunda; van englobadas en una llave, para la segunda, dos fórmulas que apenas son dos maneras de escribir la misma, en un sentido, después en el sentido palindrómico: es todo lo que escribe la tercera línea) no sé si hoy tendré tiempo de llegar a su traducción. Sepan no obstante desde ahora que una y otra están destinadas, la primera a poner en evidencia que la angustia es lo que da la verdad de la fórmula hegeliana, a saber, que la fórmula hegeliana es parcial y falsa y hace vacilar el punto de partida mismo de la Fenomenología del Espíritu, cono indiqué varias veces al mostrarles la perversión que resulta —mucho más allá y hasta en el dominio político— de ese punto de partida demasiado estrechamente centrado sobre lo imaginario; pues es muy lindo decir que la servidumbre del esclavo está plena de consecuencias y lleva al Saber Absoluto, pero esto también quiere decir que el esclavo seguirá siendo esclavo hasta el fin de los tiempos.

A la verdad la trae Kierkegaard. No es la verdad de Hegel sino la de la angustia la que nos lleva a nuestras observaciones relativas al deseo en el sentido analítico.

Observaciones:

En ambas fórmulas, la de Hegel y la mía, en el primer término (arriba), por paradójico que parezca, es un objeto a el que desea. Si hay diferencias, también hay algo común entre el concepto hegeliano del deseo y el que yo promuevo. Es en un momento el punto de una impasse inaceptable en el proceso. Selbst-Bewusstein en Hegel, es un objeto es decir, algo donde el sujeto, siendo ese objeto, está irremediablemente marcado de finitud— es ese objeto el que está afectado por el deseo. En lo cual lo que produzco ante ustedes tiene algo de común con la teoría hegeliana, excepto que en nuestro nivel analítico, que no exige la transparencia del Selbst-Bewusstsein —lo que implica una dificultad, por cierto, pero no de naturaleza de hacernos desandar lo andado, ni tampoco de embarcarnos en la lucha a muerte con el Otro— a causa de la existencia del inconsciente, podemos ser ese objeto afectado por el deseo.

Es en tanto que marcados así de finitud que nosotros, sujetos del inconsciente, nuestra falta, ser deseo, deseo finito, en apariencia porque la falta, que siempre participa de cierto vacío, puede ser llenada de varias maneras en principio, aunque sepamos muy bien, porque somos analistas, que no la llenamos de treinta y seis maneras. Veremos por qué, y cuáles.

La dimensión que yo diría clásica, moralista y no tanto teológica, de la infinitud del deseo ha de ser, en esta perspectiva, totalmente reducida. Pues esa pseudo infinitud no tiene más que una cosa que felizmente una cierta parte de la teoría del significante, no otra que la del número entero, nos permite figurar. Esa falsa infinitud está ligada a una suerte de metonimia que, relativa a la definición del número entero, se llama recurrencia. Es, muy simplemente, la ley que creo hemos acentuado poderosamente el año pasado a propósito del Uno repetitivo. A ese Uno se reduce en último análisis la sucesión de los elementos significantes; pero nuestra experiencia nos demuestra que en los diversos campos que le son propuestos, en especial y de manera diferente el neurótico, el perverso y hasta el psicótico, el hecho de que sean distintos y se sucedan no agota la función del Otro. Lo expreso aquí a partir de ese Otro originario como lugar del significante, de ese S todavía no existente que tiene que situarse como determinado por el significante, bajo la forma de estas dos columnas con las cuales, como ustedes saben, puede escribirse(…) de la división.

Con relación a ese Otro, dependiendo de ese Otro, el sujeto se inscribe como un cociente, está marcado por el rasgo unario del significante en el campo del Otro. Y bien, no por ello el Otro queda aniquilado. Hay un resto en el sentido de la división, un residuo.

Ese resto, eso último, ese irracional, esa prueba y única garantía de la alteridad del Otro, es el a. Y por eso los dos términos, S y a, el sujeto como marcado por la barra del significante, el a objeto como residuo de la puesta en condición, si puedo expresarme así, del Otro, están del mismo lado, ambos del lado objetivos de la barra, ambos del lado del Otro. El fantasma, apoyo de mi deseo, está en su totalidad del lado del Otro, S/ y a. Lo que ahora está de mi lado es justamente lo que me constituye como inconsciente, a saber, A/ [A mayúscula barrada], el Otro en tanto que no lo alcanzo.

Llevaré a ustedes más lejos?. No me queda tiempo. Y por no dejarlos en un punto tan cerrado en cuanto a la prosecución de la dialéctica que va a insertarse en él y que, como verán, necesita que el próximo paso a explicarles sea lo que yo comprometo en el asunto, a saber: que en la subsistencia del fantasma figuraré el sentido de lo que tengo que producir, apelación a una experiencia que pienso será para ustedes —mi Dios, esto es lo que más les interesa, no lo dije yo sino Freud— en la experiencia del amor, de alguna utilidad, quiero que observen, dado el punto en que nos hallamos, que en esta teoría del deseo en su relación con el Otro tienen ustedes esta llave, la de que, contrariamente a la esperanza que podría darles la perspectiva hegeliana, el modo de conquista del otro es el que por desgracia demasiado a menudo adopta alguno de los partenaires: «Te amo, aunque no lo quieras,» No crean que Hegel no advirtió tal prolongamiento de su doctrina. Hay una breve y preciosísima nota donde indica que por allí habría podido hacer pasar toda su dialéctica. En el mismo lugar dice qué si no tomó ese camino fue porque le parecía falto de seriedad. Cuánta razón tiene!. Hagan la experiencia, ya me darán noticias de su éxito!. Sin embargo, hay otra fórmula que si no demuestra mejor su eficacia es quizás sólo por no ser articulable, pero esto no quiere decir que no esté articulada. Es: «Te deseo, aunque no lo sepa.» Allí donde ella, por inarticulable que sea, consigue hacerse oír, les aseguro que es irresistible. Por qué?. No les dejaré esto como adivinanza. Si tal fórmula fuera decible, qué diría yo con ella?. Diría al otro que, deseándolo sin saberlo, sin duda siempre sin saberlo, lo tomo como el objeto de mi deseo por mí mismo desconocido, es decir que en nuestra personal concepción del deseo yo lo identifico, yo te identifico, a ti, a quien yo hablo, tú mismo, con el objeto que a ti mismo te falta; o sea que por ese circuito al que soy forzado para alcanzar el objeto de mi deseo, cumplo justamente para él lo que él busca. Es así como, inocentemente o no, si tomo ese rodeo, el otro como tal, aquí objeto —obsérvenlos— de mi amor, caerá forzosamente en mis redes. Con esto los dejo, y les digo «hasta la vez que viene».