Intersubjetividad y desubjetivanon. La imagen, molde de la perversión. La simbólica del don. Frustración, amor y goce. Esquema permutativo del caso.

Terminamos nuestra reunión la última vez tratando de resumir el caso de homosexualidad femenina presentado por Freud. Además de sus peripecias, de paso les esbocé lo que puede llamarse su estructura. El caso, en efecto, no tendría mucha más importancia, aparte de lo pintoresco, Si no lo examinamos con el análisis estructural como telón de fondo

Conviene volver a hablar del análisis estructural. Sólo a condición de hacerlo progresar, tanto como sea posible, tiene interés tomar esa vía para el psicoanálisis.

Si algo me parece manifiesto en todo momento, es que en la teoría analítica falta algo. El esfuerzo que aquí sostenemos, no es malo recordárselo a ustedes, es para responder a esa falta.

Esta falta, sensible en todas partes, la sentí reactivarse de nuevo en mi ánimo al presenciar la confrontación de los planteamientos de la señorita Anna Freud con los de la señora Melanie Klein.

Sin duda, más adelante, la señorita Anna Freud rebajó mucho sus pretensiones, pero basó los principios de su análisis de los niños en afirmaciones como esta —en el niño no puede producirse transferencia, o al menos neurosis de transferencia. Al estar los niños todavía inmersos en la situación creadora de la tensión neurótica, en la relación primaria con los padres, como todo esta aún en juego, según ella no puede haber transferencia propiamente dicha.

Otra observación de la misma naturaleza —dado que los niños todavía están en relación con los objetos de su vínculo inaugural, el analista ha de cambiar de posición y modificar profundamente su técnica, porque en este caso debe actuar enteramente en el plano actual.

En este sentido, la señorita Anna Freud rinde homenaje, como por un presentimiento, a la función esencial de la palabra en la relación analítica. El niño está indudablemente, dice, en una relación con la palabra distinta de la del adulto, y hay que aprehenderla con la ayuda de los medios del juego, la técnica adecuada en su caso. La situación no permite al analista ofrecerse al niño en la posición de neutralidad o de receptividad que busca ante todo acoger la palabra, permitirle que se despliegue y, dado el caso, ser su eco. Yo diría pues que aún sin desarrollarla, o incluso sin concebirla verdaderamente, si se indica la entrada del analista en una relación distinta que la relación de la palabra.

La señora Melanie Klein argumenta, por el contrario, que no hay nada más semejante al análisis de un adulto que el análisis de un niño, y que incluso a una edad extremadamente precoz, lo que está en juego en el inconsciente del niño no tiene ninguna relación, contrariamente a lo planteado por la señorita Anna Freud, con los padres reales. Ya entre los dos años y medio y los tres años, la situación está claramente modificada con respecto a lo que se puede constatar en la relación real, y se desarrolla una dramatización profundamente ajena a la actualidad de la relación familiar del niño. Así, por ejemplo, un niño criado como hijo único por una vieja tía que vivía muy lejos de sus padres, lo cual le dejaba en una relación dual y de aislamiento con una sola persona, no había dejado de reconstituir todo un drama familiar con padre, madre e incluso hermanos y hermanas rivales—esto es una cita. Lo que se trata de revelar pues en el análisis no está, en el fondo, en una relación inmediata pura y simple con lo real, sino que se inscribe ya en una simbolización.

¿Debemos admitir las afirmaciones de la señora Melanie Klein? Estas afirmaciones se basan en su experiencia, y esta experiencia nos es comunicada en observaciones que a veces llevan las cosas hasta extremos insólitos Vean ese crisol de bruja, o de adivina, donde se agitan, en un mundo imaginario global que es la idea del continente del cuerpo materno, todos los fantasmas primordiales presentes desde el origen, que tienden a estructurarse en un drama aparentemente preformado, toda esa máquina que requiere en todo momento para moverse el surgimiento de los instintos más agresivos. Si los testimonios de la adecuación de toda esta fantasmagoría a los datos únicos manejados aquí por la señora Melanie Klein por fuerza han de sorprendernos, al mismo tiempo es inevitable preguntarse que es lo que tenemos ahí y que puede significar esta simbolización dramática, que parece irse completando cuanto más nos remontamos hacia el origen. Ocurre como si, a medida que nos acercamos al origen, más presente estuviera el complejo de Edipo, articulado y presto a entrar en acción. Esto merece al menos que nos planteemos una pregunta.

Esta pregunta, si nos la planteamos, resurge por todas partes, y la encontraremos también en la vía precisa por la que trato de conducirles de momento, la de la perversión.

1)

¿Qué es la perversión? En el interior de un mismo grupo psicoanalítico, se oyen en cuanto a esto las voces más discordantes.

Unos, creyendo seguir a Freud, dicen que se debe volver pura y simplemente a la noción de la persistencia de una fijación que afecta a una pulsión parcial. Esta fijación atravesarla de alguna forma indemne toda la dialéctica que tiende a establecerse con el Edipo. No sufriría a los avatares que tienden a reducir las otras pulsiones parciales y a unificarlas en un movimiento que las conduce hasta llegar finalmente a la pulsión genital, la pulsión ideal unificadora. En la perversión se tratarla pues de un accidente en la evolución de las pulsiones. Con una traducción clásica de la noción de Freud según la cual la perversión es el negativo de la neurosis, estos analistas quieren pura y simplemente hacer de la perversión una entidad en la que no se habría elaborado la pulsión.

Otros, sin embargo, que sin ser ni los más perspicaces ni los mejores han aprendido de la experiencia y de una evidencia que en verdad se impone en la experiencia analítica, tratan de mostrar que la perversión est a muy lejos de ser ese elemento puro persistente, que también ella forma parte de todo lo que se realice a través de las crisis, las fusiones y defusiones dramáticas que atraviesa una neurosis, además de presentar la misma riqueza dimensional, la misma abundancia, los mismos ritmos, las mismas etapas. Tratan entonces de explicar que la perversión es el negativo de la neurosis planteando una fórmula como esta, inspirada por todos los juegos a través de los cuales se desarrolla un análisis de la reducción de las defensas —en la perversión se trata de una erotización de la defensa

Me parece bien, es muy ilustrativo. Pero a decir verdad, ceso puede erotizarse ? Esta es la cuestión. ¿De donde viene esta erotización? ¿Donde está el poder invisible capaz de proyectar eso que parece añadirse como algo superfluo, esa coloración, ese cambio de cualidad, esa satisfacción libidinal? En verdad, no resulta impensable, pero lo menos que puede decirse es que no se ha planteado.

No crean que Freud no procuro dejarnos a este respecto alguna noción por elaborar. aún diría más —tenemos, en el propio Freud, un ejemplo que demuestra que su fórmula de la perversión como el negativo de la neurosis no debe tomarse como se ha tomado durante mucho tiempo, como si simplemente todo aquello que esta escondido cuando estamos ante un neurótico se encontrará, en la perversión , a cielo abierto y, de algún modo, en estado libre. Algo muy distinto nos propone esta fórmula, tan apretada como otras que encontramos en Freud, y nuestro análisis deberá hallar su verdadero sentido. Primero intentaremos seguir a Freud, trataremos de ver como concibe el mecanismo de un fenómeno que puede calificarse de perverso, incluso el de una perversión categórica y, finalmente, podremos entender que quiere decir cuando afirma que la perversión es el negativo de la neurosis.

Examinémoslo más detalladamente, tomando ese estudio que deberla ser célebre, Ein Kind wird geschlagen, la Contribución al estudio de las perversiónes sexuales.

Es carácterístico que la atención de Freud se centre en una frase que plasma en el título, sin contentarse con una etiqueta clínica, frase extraída directamente de la declaración de los enfermos cuando abordan el tema de sus fantasmas que grosso modo pueden calificarse de sadomasoquistas, con independencia del papel y la función que desempeñen en cada caso en particular.

Freud nos dice que su estudio se centra en seis casos, todos neurosis obsesivas, cuatro de mujeres y dos de hombres. Detrás, esta su experiencia de todo el resto de casos que no alcanza a comprender tan bien. De modo que ahí se incluye el resumen de una mesa considerable de experiencias y la tentativa de ordenarla.

Cuando el sujeto declare poner en juego en el tratamiento lo que constituye su fantasma, lo expresa mediante una fórmula notable por su imprecisión, dejando abiertas preguntas que sólo responde con gran dificultad. En realidad, de entrada no puede dar una respuesta satisfactoria, porque no puede decir mucho más para carácterizar ese fantasma. Además, no lo trace sin mostrar una especie de aversión, de vergüenza, incluso se avergüenza.

Hay que destacar aquí un dato notable. Mientras que las prácticas masturbatorias más o menos asociadas con tales fantasmas no suponen para esos sujetos ninguna carga de culpabilidad , por el contrario, cuando se trata de formular estos fantasmas, no sólo se presentan a menudo grandes dificultades, sino que además les produce una aversión considerable, repugnancia, culpabilidad. La diferencia que hay entre el uso fantasmático o imaginario de estas imagenes y su formulación hablada, por su propia naturaleza ya es como para hacernos aguzar el oído. Este comportamiento del sujeto es ya una señal que marca un límite —no es lo mismo jugar mentalmente con el fantasma que hablar de él.

¿Qué significa en estos sujetos el fantasma que se enuncia en su formulación típica —Pegan a un niño? Freud nos brinda lo que su experiencia le ha mostrado en este sentido. Hoy no llegaremos al fondo de este artículo. Sólo pondré de relieve ciertos elementos directamente relaciónados con el camino que les lleve a tomar la última vez al abordar el problema a través del caso de la joven homosexual.

El progreso del análisis muestra según Freud que este fantasma ha sido sustituido mediante una serie de transformaciones por otros fantasmas, los cuales han tenido un papel muy comprensible en algún momento de la evolución del sujeto. Quisiera plantearles la estructura de estos estados, para permitirles reconocer elementos que son del todo manifiestos a condición tan sólo de tener los ojos abiertos, al menos hacia la dimensión en la que tratamos de avanzar y que se resume bajo este título—la estructura subjetiva. Dicho de otra manera, para darle su verdadera posición a lo que a menudo se presenta en la teoría como una ambigüedad, incluso un obstáculo o una antinomia, siempre tratamos de situar el nivel de la estructura donde el fenómeno se produce.

Hay aquí tres etapas, nos dice Freud, que se escanden en la historia del sujeto a medida que se va abriendo bajo la presión analítica y permite encontrar el origen de este fantasma.

Como Freud indica en la primera parte de su exposición, que hoy no destacaremos, se limita a hablar de lo que ocurre en las mujeres, por razones que luego precisa, hoy también las dejaremos de lado.

El primer fantasma que se puede encontrar, dice Freud, al analizar este hecho, tome la siguiente forma —Mi padre pega a un niño que es el niño a quién odio.

Este fantasma aparece más o menos vinculado en la historia del sujeto con la introducción de un hermano o de una hermana, de un rival que en algún momento, tanto por su presencia como por los cuidados que recibe, frustra al niño del cariño de sus padres. Se trata aquí muy especialmente del padre. Aún sin insistir en este punto, hemos de señalar que se trata de una niña implicada en un momento determinado en el que ya esta constituido el complejo de Edipo y la relación con el padre esta instituida. La preeminencia de la persona del padre en un fantasma primitivo debe tener alguna relación con el hecho de que se trate de una niña. Pero dejemos para más adelante la explicación del problema.

Lo importante es que aquí nos acercamos al inicio de una perspectiva histórica que es retroactiva. El sujeto fórmula y organiza una situación primitiva dramática a partir del punto en que nos encontramos en el análisis, de una forma que se inscribe en su palabra actual y su poder de simbolización presente. Así, con el progreso del análisis nos encontramos con algo que se presenta como la cosa primitiva, la organización primordial más profunda.

La situación fantasmática tiene la manifiesta complejidad de constar de tres personajes —está el agente del castigo, esta el que lo sufre y esta el sujeto. El que lo sufre es en particular un niño odiado por el sujeto y a quien ve caldo de la preferencia paterna que está en juego, y el se siente privilegiado al perder el otro tal preferencia.

Una dimensión y una tensión triples se hallan aquí implicadas. Hay una relación del sujeto con otros dos, relaciónados a su vez entre ellos en virtud de un elemento centrado en el sujeto. Mi padre, se puede decir para acentuar las cosas en esta dirección, pega a mi hermano o a mi hermana por miedo a que yo crea que él es el preferido. Una causalidad, una tensión, una referencia al sujeto, implicado como el tercero en favor de quien todo esto se desarrolla, anima y motiva la acción sobre el personaje segundo, que la sufre. Este tercero, el sujeto, esta presente en la situación como quien debe presenciar lo que ocurre, para hacerle saber que se le da algo, el privilegio de la preferencia, la prelación.

Hay pues una noción de miedo, es decir una especie de anticipación, de dimensión temporal, de tensión hacia adelante, introducida como un motor en el interior de la situación triple. Y hay una referencia al tercero como sujeto, dado que el sujeto ha de creer o inferir algo de determinado comportamiento que afecta al objeto segundo. Este último es tomado en este caso como instrumento de la comunicación entre los dos sujetos, que a fin de cuentas es una comunicación de amor, porque si se le declare a él, el sujeto central, lo que recibe, o sea la expresión de su anhelo, de su deseo de ser preferido o amado, es a expensas del segundo. Se trata pues de una formación ya dramatizada y reactiva, surgida de una situación compleja, que supone la referencia intersubjetiva triple, con todo lo que introduce como referencia temporal y de escansión.

La introducción del segundo sujeto es necesaria. ¿Por qué? El es el instrumento, el resorte, el medium, el medio, de lo que debe pasar de un sujeto a otro. Nos encontramos así ante una estructura intersubjetiva plena, en el sentido de que se establece con el franqueamiento consumado de una palabra. La cuestión no es que la cosa haya sido dicha, sino que la situación ternaria instaurada en el fantasma primitivo lleva en sí misma la marca de la estructura intersubjetiva que constituye toda palabra consumada.

Pasemos ahora a la segunda etapa.

Esta representa con respecto a la primera una situación reducida, de forma muy particular, a dos personajes. Sigo el texto de Freud, que, sin ponderarlo, lo explica o más bien lo describe como una etapa reconstruida, indispensable para comprender la motivación de lo que se produce en la historia del sujeto. Esta segunda etapa produce el fantasma —Mi padre me pega.

Esta situación, que excluye cualquier otra dimensión distinta de la relación del sujeto con el agente pegador, puede prestarse a toda clase de interpretaciones. Pero todas ellas están igualmente marcadas por el carácter más ambigüo. Si el primer fantasma contiene una organización, una estructura que le da un sentido susceptible de ser indicado mediante una serie de flechas, el segundo presenta una situación tan ambigüa que podemos preguntarnos por un instante en que medida participa el sujeto en la acción de quien le agrede y le golpea. Es la clásica ambigüedad sadomasoquista. De resolverla, concluiremos con Freud que tiene relación con la esencia del masoquismo, pero que en este caso el yo se encuentra fuertemente acentuado.

El sujeto se encuentra en una situación recíproca con respecto al otro, pero al mismo tiempo excluyente. A quién pegan, es, o a él, o al otro. En este caso, es a él. Se indica algo, pero no obstante, no se resuelve. En el acto mismo de ser pegado se puede ver, y la continuación de la discusión lo demuestra, una transposición o el desplazamiento de un elemento tal vez ya marcado por el erotismo.

Que en esta ocasión pueda hablarse de esencia del masoquismo es, de por sí, indicativo. En la etapa anterior, Freud lo dice, la situación, por muy estructurada que estuviera, estaba preñada de todas las virtualidades. Ni era sexual, ni especialmente sádica, sino que contenía estos carácteres en potencia. La precipitación en uno u otro sentido, pero conservando la ambigüedad, se produce en la segunda etapa.

La segunda etapa es dual, con toda la problemática que suscita en el plano libidinal. El sujeto se ve incluido con el otro en una relación dual y por lo tanto ambigüa. Encontramos aquí ese o bien, o bien fundamental de la relación dual. Esta etapa, nos dice Freud, casi siempre nos vemos obligados a reconstruirla, de tan fugaz que es. Por su fugacidad, tan carácterística, la situación se precipita muy rápidamente hacia la tercera etapa.

En el tercer tiempo, el sujeto se ve reducido a su punto más extremo. Volvemos a encontrar aquí al sujeto en una posición tercera bajo la forma de un puro y simple observador, como en la primera etapa . Tras la reducción de la primera situación intersubjetiva, con su tensión temporal, y el paso a la situación segunda, dual y recíproca, se llega a la situación desubjetivada que es la del fantasma terminal, a saber —Pegan a un niño.

En este Pegan, en impersonal, se encuentra vagamente la función paterna, pero en general el padre no es reconocible, sólo se trata de un sustituto. Por otra parte, Freud quiso respetar la fórmula del sujeto, pero a menudo se trata no de un niño, sino de varios. La producción fantasmática lo trace estallar y lo multiplica por mil ejemplares, poniendo así de manifiesto la desubjetivación esencial que se produce en esta relación.

Lo que queda es en efecto una desubjetivación radical de toda la estructura, en la cual el sujeto esta reducido únicamente al estado de espectador o tan sólo de ojo, es decir lo que carácteriza siempre, en el límite, al llegar a la última reducción, a toda clase de objeto. para verlo, es preciso no siempre un sujeto, pero sí al menos un ojo, que puede ser únicamente una pantalla sobre la que se instituye el sujeto.

¿Cómo podemos traducir esto en nuestro lenguaje, en el punto preciso en que nos hallamos de nuestro proceso? Si nos referimos a nuestro esquema, la relación imaginaria, más o menos fantasmatizada, se inscribe entre los máximos a-a’ de la relación, más o menos marcada por la especularidad y la reciprocidad, entre el yo y el otro. Pero aquí nos encontramos ante un elemento situado en la línea S-A, a saber, una palabra inconsciente, que ha habido que encontrar mediante todos los artificios de la transferencia. Puede ser tanto esta —Mi padre, al pegar a un niño a quien yo odio, me manifiesta su amor. Como esta otra —Mi padre pega a un niño por miedo a que yo crea que no soy su preferido. O cualquier otra fórmula que destaque como sea alguno de los acentos de esta relación dramática. Esto que esta excluido, que no esta presente en la neurosis, pero por otra parte se manifiesta indirectamente en todos sus síntomas constitutivos, se encuentra en un elemento del cuadro clínico, que es el fantasma.

Este fantasma, ¿cómo se presenta? Contiene el testimonio, todavía muy visible, de los elementos significantes de la palabra articulada en el plano de este trans-objeto, si así podemos llamarlo, que es el Otro con mayúscula, el lugar donde se articula la palabra inconsciente, el S como palabra que es, como historia, memoria, estructura articulada.

La perversión, o mejor, para limitarnos a esto, el fantasma perverso, tiene una propiedad que ahora podemos aislar.

Hay aquí como una reducción simbólica que ha eliminado progresivamente toda la estructura subjetiva de la situación para dejar subsistir tan sólo un residuo, completamente desubjetivado y a fin de cuentas enigmático, porque conserve toda la carga —pero una carga no revelada, sin constituir, no asumida por el sujeto— de lo que en el Otro constituye la estructura articulada en la cual el sujeto esta implicado. En el fantasma perverso, todos los elementos están presentes, pero todo lo que es significación, o sea la relación intersubjetiva, se ha perdido. Lo que podemos llamar los significantes en estado puro se mantienen sin la relación intersubjetiva, vaciados de su sujeto. Lo que aquí se indica en el sentido de una relación estructurante fundamental de la historia del sujeto en el plano de la perversión, al mismo tiempo se mantiene, esta incluido, pero bajo la forma de un puro signo.

¿Es acaso algo distinto lo que encontramos en la perversión? Represéntense ustedes ahora lo que saben por ejemplo del fetiche, explicable, les dicen, por ese más allá nunca visto, y con razón —el pene de la madre fálica. Resulta, las más de las veces tras un breve esfuerzo analítico, que esta vinculado para el sujeto, al menos en los recuerdos que aún le son accesibles, con una situación precisa —el niño se detiene en su observación en el borde del vestido de la madre. Ven ustedes aquí una notable pugna entre la estructura y lo que puede llamarse el recuerdo encubridor, es decir, el momento en que se detiene la cadena de la memoria. Se detiene en efecto al borde del vestido de la madre, no más arriba del tobillo, donde esta el zapato, y por eso el zapato puede, al menos en ciertos casos particulares pero ejemplares, desempeñar la función de sustituto de lo que no se ve pero está articulado, formulado, para el sujeto, como si la madre lo poseyera realmente, o sea el falo, imaginario sin duda, pero esencial para su fundación simbólica como madre fálica.

Con el fantasma, nos encontramos ante algo semejante, que fija, reduce al estado de lo instantáneo el curva de la memoria, detenido así en aquel punto llamado recuerdo pantalla. Piensen en un movimiento cinematográfico que se desarrolla rápidamente y se detiene de pronto en un punto, inmovilizando a todos los personajes. Esta instantaneidad es carácterística de la reducción de la escena plena, significante, articulada entre sujeto y sujeto, a lo que se inmoviliza en el fantasma, quedando este cargado con todos los valores eróticos incluidos en lo que esa escena había expresado —ahora es su testimonio y su soporte, el ultimo soporte que queda.

Aquí es palpable como se forma lo que podemos llamar el molde de la perversión, o sea la valorización de la imagen. Se trata de la imagen como ultimo testimonio privilegiado de algo que, en el inconsciente, debe ser articulado, y vuelto a poner en juego en la dialéctica de la transferencia, o sea que debe recobrar sus dimensiones en el interior del diálogo analítico.

La dimensión imaginaria se muestra pues predominante siempre que se trata de una perversión. Esta relación imaginaria esta a medio camino de lo que se produce entre el sujeto y el Otro, o más exactamente, algo del sujeto que aún no se ha situado en el Otro, por estar, precisamente, reprimido. Se trata de una palabra que es ciertamente del sujeto, pero al ser. por su naturaleza de palabra, un mensaje que el sujeto debe recibir del Otro en forma invertida, también puede permanecer en el Otro y constituir lo reprimido y el inconsciente, instaurando así una relación posible, pero no realizada.

Decir posible no es decirlo todo —debe haber también alguna imposibilidad, de otro modo no estarla reprimido. Precisamente por esa imposibilidad que existe en las situaciones ordinarias, se requieren todos los artificios de la transferencia para hacer que pueda pasar de nuevo, para hacer formulable lo que debe comunicarse del Otro, el Otro con mayúsculas, al sujeto, si es que el yo (moi) del sujeto llega a ser.

Esta indicación nos la da el análisis freudiano de la forma más clara, y en su articulación va todavía mucho más lejos que esto que ahora les digo. En esta ocasión, Freud indica muy bien que el problema de la constitución de toda perversión debe abordarse a partir del Edipo, a través de los avatares, la aventura, la revolución del Edipo.

Es asombroso que se haya podido pensar siquiera en comprender la fórmula de Freud —la perversión es el negativo de la neurosis— como pretende su traducción en cierto modo popular. La perversión sería entonces una pulsión no elaborada por el mecanismo edípico y neurótico, algo que sobrevive pura y simplemente, la persistencia de una pulsión parcial irreductible. Por el contrario, en este artículo primordial y en muchos otros lugares, Freud indica de sobra que ninguna estructuración perversa, por primitiva que la supongamos—al menos las que llegan a nuestro conocimiento como analistas—, puede articularse sino como un medio, un a pieza , un elemento de algo, a fin de cuentas, sólo concebible, comprensible, articulable. En, para y por medio del proceso, la organización , la articulación, del complejo de Edipo.

2)

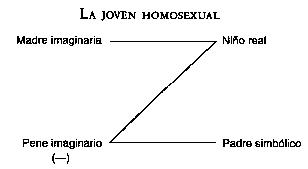

Ahora trataremos de inscribir el caso del otro día, el de la joven homosexual, en nuestro esquema de la relación cruzada del sujeto con el Otro.

En el eje S-A debe revelarse, debe establecerse la significación simbólica, toda la génesis actual del sujeto. Por otra parte, la interposición imaginaria a-a’ es donde el sujeto encuentra su condición, su estructura, de objeto, que el mismo reconoce a este título, instalada en una cierta yoidad con respecto a los objetos que le resultan inmediatamente atrayentes y corresponden a su deseo, en la medida de su implicación en los carriles imaginarios constituidos por lo que se llaman sus fijaciones libidinales.

Aunque hoy no llevaremos hasta el final este ejercicio, tratemos de resumirlo. Pueden distinguirse cinco tiempos en los fenómenos mayores de la instauración de esta perversión —no importa si la consideramos fundamental o adquirida. En este caso, sabemos cuando se insinuó, cuando se estableció y luego cuando se precipitó, tenemos sus mecanismos y tenemos su punto de partida. Se trata de una perversión de constitución tardía, lo que no significa que no tuviera sus premisas en fenómenos primordiales. Tratemos de entender los caminos que el propio Freud desbrozó.

Empecemos por un estado que es primordial. En el momento de la pubertad, hacia los trece o catorce años, esta joven adore a un objeto, a un niño que cuida y con quien esta unida por vínculos afectivos. Se muestra así a los ojos de todos particularmente bien orientada en la dirección que esperan, la vocación típica de la mujer, o sea la maternidad.

A partir de esta base, se produce luego algo que ocasiona en ella como un giro en redondo y la lleva a interesarse por objetos de amor marcados por el signo de la feminidad. Se trata de mujeres en situación más o menos materna, neomaternizante.

Finalmente, se verá llevada a una pasión, calificada literalmente de devoradora, por aquella persona a quien nos designan como la dama, y no sin razón. A esta dama, la trata en efecto en un estilo altamente elaborado de las relaciones caballerescas y propiamente masculinas, una pasión que se entrega sin exigencia, ni deseo, ni esperanza siquiera de reciprocidad, como un don, proyectándose el amante más allá de cualquier manifestación de la amada. En suma, tenemos aquí una de las formas más carácterísticas de la relación amorosa en su s formas más exquisitamente cultivadas.

¿Como concebir esta transformación? Les he dado el primer tiempo y el resultado—entre los dos se ha producido algo. Freud no dice que. Vamos a retomarlo y a implicarlo en los propios términos que han servido para analizar la posición.

Partamos de la fase fálica de la organización genital. ¿Qué sentido tiene lo que nos dice Freud? Justo antes del período de latencia, el sujeto infantil, masculino o femenino, llega a la fase fálica, que indica el punto de realización de lo genital. Todo esta ahí, incluso la elección de objeto. Pero de todos modos hay algo que no está, a saber, la plena realización de la función genital, realmente estructurada y organizada. aún permanece en efecto un elemento fantasmático, esencialmente imaginario, el predominio del falo, en virtud del cual hay para el sujeto dos tipos de seres en el mundo —los seres que tienen el falo y los que no lo tienen, es decir, que están castrados.

Estas fórmulas de Freud sugieren una problemática de la que los diversos autores no consiguen salir cuando quieren justificarla por motivos supuestamente determinados en lo real para el sujeto, y así se ven obligados a recurrir a formas extraordinarias de explicación. Ya les he dicho que iba a ponerlas entre paréntesis, pero su forma general puede resumirse más o menos así. Puesto que, como todo el mundo sabe, todo esta ya adivinado e inscrito en las tendencias inconscientes, y el sujeto cuenta ya, por naturaleza, con la preformación de lo que hace adecuada la cooperación de los sexos, el predominio fálico ha de ser sin duda una especie de formación en cierto modo ventajosa para el sujeto, debe haber ahí un proceso de defensa. En efecto, en esta perspectiva no es nada inconcebible, pero esto sólo es desplazar el problema. Y efectivamente, los autores se enzarzan en una serie de construcciónes que se limitan a remitir al origen toda la dialéctica simbólica y se vuelven cada vez más impensables a medida que se remontan al origen.

A nosotros nos resulta más fácil que a estos autores admitir que, en esta ocasión, el falo resulta ser el elemento imaginario —es un hecho y como tal hay que tomarlo— a través del cual el sujeto, en el plano genital, se introduce en la simbólica del don.

La simbólica del don y la maduración genital, que son cosas distintas, están sin embargo vinculadas por un factor incluido en la situación humana real, a saber, las reglas instauradas por la ley con respecto al ejercicio de las funciones genitales, en la medida en que intervienen efectivamente en el intercambio interhumano. Como las cosas se producen en este plano, la simbólica del don y la maduración genital están estrechamente vinculadas. Pero esto no tiene para el sujeto ninguna coherencia interna, biológica, individual. Por el contrario, se comprueba que el fantasma del falo, en el nivel genital, adquiere su valor en el interior de la simbólica del don. Freud insiste en ello —el falo no tiene, por una buena razón, el mismo valor para quien posee realmente el falo, o sea el niño macho, y para el niño que no lo posee, o sea el niño hembra.

El niño hembra, si se introduce en la simbólica del don es en cuanto que no posee el falo. En la medida en que ella faliciza la situación, es decir que se trata de tener o no tener el falo, entra en el complejo de Edipo. El niño, como subraya Freud, no es tanto que entre, sino que así es como sale. Al final del complejo de Edipo, cuando realiza en determinado plano la simbólica del don, es preciso que haga donde lo que tiene. La niña, si entra en el complejo de Edipo, es porque eso que no tiene debe encontrarlo en el complejo de Edipo.

¿Que quiere decir lo que no tiene? Aquí estamos ya en el nivel donde un elemento imaginario entra en una dialéctica simbólica. Ahora bien, en una dialéctica simbólica lo que no se tiene existe tanto como todo lo demás. Simplemente, esta marcado con el signo menos. La niña entra pues con el menos, como el niño entra con el más. De todos modos, tiene que haber algo para que se pueda poner un más o un menos, presencia o ausencia. Se trata del falo, eso es lo que esta en juego. He aquí, nos dice Freud, por que mecanismo se produce la entrada de la niña en el complejo de Edipo.

En el interior de esta simbólica del don, se pueden dar toda clase de cosas a cambio, tantas cosas, ciertamente, que por eso mismo vemos tantos equivalentes del falo en los síntomas.

Freud va más lejos todavía, como verán ustedes indicado en su Pegan a un niño en términos claros y contundentes. ¿Por qué intervienen tantos elementos de las relaciones pregenitales en la dialéctica edípica? ¿Por qué tienden a producirse frustraciones a nivel anal y oral, que realizan las frustraciones, los accidentes, los elementos dramáticos de la relación edípica, Si de acuerdo con las premisas eso debería satisfacerse únicamente en la elaboración genital? La respuesta de Freud apunta a lo que tiene de oscuro para el niño eso que se produce en el nivel genital y, por supuesto, el no ha experimentado —los objetos que forman parte de las relaciones pregenitales, dice, son más accesibles a representaciones verbales, Wortvorstellungen.

Sí, Freud llega a decir que si los objetos pregenitales intervienen en la dialéctica edípica, es porque se prestan más fácilmente a las representaciones verbales. El niño puede decirse con mayor facilidad que lo que el padre le da a la madre es, por ejemplo, su orina, porque el conoce muy bien el uso y la función de la orina, además de su existencia como objeto Es más fácil simbolizar, es decir añadirle un signo más o menos, un objeto que ya ha alcanzado cierta realización en la imaginación del niño. Sin embargo, esto sigue siendo difícil de aprehender y de difícil acceso para la niña.

En cuanto a la niña, su primera introducción en la dialéctica del Edipo se debe, según Freud, a que el pene que desea es el niño que espera recibir del padre, a modo de un sustituto. Pero en el ejemplo que nos ocupa, el de la joven homosexual, se trata de un niño real. La niña cuida a un niño consistente que interviene en el juego.

Por otra parte, ¿qué satisface en ella este niño que cuida? La sustitución imaginaria fálica por medio de la cual, como sujeto, se constituye, sin saberlo, como madre imaginaria. Si se satisface cuidando de este niño, es ciertamente para adquirir así el pene imaginario del que esta fundamentalmente frustrada, lo que indico poniendo el pene imaginario bajo el signo menos. Me limito a destacar lo carácterístico de la frustración original —todo objeto introducido mediante una frustración realizada sólo puede ser un objeto que el sujeto tome en esta posición ambigüa que es la de la pertenencia a su propio cuerpo.

Si lo subrayo, es porque a propósito de las relaciones primordiales del niño y la madre, suele ponerse todo el énfasis en el aspecto pasivo de la frustración. Sostienen que el niño experimenta por primera vez la relación del principio del placer y el principio de realidad en las frustraciones que sufre por parte de la madre, y a continuación se ve que emplean indistintamente los términos de frustración del objeto y perdida del objeto de amor. Ahora bien, si en algo he insistido en las lecciónes anteriores, ha sido en la bipolaridad o la oposición tan marcada que hay entre el objeto real en cuanto que el niño puede ser privado de él, o sea el seno de la madre, y por otra parte, la madre, en cuanto que por su posición puede conceder o no conceder ese objeto real.

Esta distinción entre el seno y la madre como objeto total la hace Melanie Klein. Ella distingue ciertamente los objetos parciales, por una parte, y por otra la madre, instituida como un objeto total, y crea en el niño la famosa posición depresiva. Es una forma de ver las cosas. Pero así se elude algo, y es que estos dos objetos no son de la misma naturaleza. En efecto, resulta que la madre, como agente, es instituida por la función de la llamada —que la madre es tomada, ya en su forma más rudimentaria, como un objeto marcado y connotado por la posibilidad de un más o de un menos, como presencia o ausencia —que la frustración realizada por cualquier cosa relaciónada con la madre es frustración de amor —que todo lo que proviene de la madre en respuesta a esta llamada es don, es decir, algo distinto que el objeto. En otros términos, hay una diferencia radical entre, por una parte, el don como signo de amor, que apunta radicalmente a algo distinto, un más allá, el amor de la madre, y por otra el objeto, sea cual sea, que viene a satisfacer las necesidades del niño.

La frustración del amor y la frustración del goce son dos cosas distintas. La frustración del amor est a en sí misma preñada de todas las relaciones intersubjetivas que a continuación podrán constituirse. La frustración del goce no lo esta, en absoluto.

Contrariamente a lo que suele decirse, no es la frustración del goce lo que engendra la realidad, como muy bien vio el señor Winnicott, desde luego, con la confusión habitual que se lee en la literatura analítica. No podemos fundar ninguna génesis de la realidad en el hecho de que el niño tenga o no tenga el pecho. Si no tiene el pecho, tiene hambre y sigue gritando. Dicho de otra manera, ¿qué produce la frustración del goce? Produce a lo sumo un relanzamiento del deseo, pero ninguna clase de constitución de objeto, en absoluto. Esto precisamente lleva al señor Winnicott a indicarnos algo que en verdad puede captarse en el comportamiento del niño como ilustración de un progreso efectivo, progreso que requiere una explicación original.

Si el niño fomenta la imagen fundamental del pecho de la madre, o cualquier otra imagen, no es simplemente porque sea privado de él. Es preciso tomar a la imagen en sí misma como una dimensión original. No es el pecho, sino su extremo, lo esencial en este caso, el nipple. A él se le sustituye y se le superpone el falo. Ambos tienen en común la carácterística de hacer que nos fijemos en ellos, porque se constituyen como imagenes.

Lo que en el niño sigue a la frustración del objeto de goce es una dimensión original que se mantiene en el sujeto en el estado de relación imaginaria. No es simplemente un elemento polarizador del impulso del deseo, como el señuelo que siempre orienta los comportamientos del animal. Hay algo significativo en las plumas o en las aletas del adversario que trace de el un adversario, y siempre se puede localizar lo que individualiza la imagen en lo biológico. Esto se encuentra presente, sin lugar a dudas, en el hombre, pero con otro acento, observable en el niño, para quien las imagenes se remiten a la imagen fundamental que determine su condición global. Se trata de esa forma global a la que el se adhiere, la forma del otro, imagen en torno a la cual pueden agruparte o segregarse los sujetos, como pertenencia o no pertenencia.

En suma, el problema no es saber en que grado, mayor o menor, se elabora el narcisismo, concebido de entrada como un autoerotismo imaginado e ideal, sino por el contrario reconocer cual es la función del narcisismo original en la constitución de un mundo objetal propiamente dicho. Por eso Winnicott se fija en esos objetos que el llama transicionales.

Sin ellos, no tendríamos ningún testimonio de como puede el niño constituir un mundo a partir de sus frustraciones. Por supuesto, el niño constituye un mundo, pero no debiera decirse que lo trace a propósito del objeto de sus deseos, del cual se vio frustrado en el origen. Constituye un mundo en la medida en que, al dirigirse hacia el objeto que desea, puede encontrarse con algo contra lo que tropieza, o algo con lo que se quema. No es en absoluto un objeto engendrado en modo alguno por el objeto del deseo, no se trata de algo modelado por las etapas del desarrollo del deseo instituido y organizado en el desarrollo infantil. Es algo distinto. El objeto, en la medida en que es engendrado por la frustración, nos lleva a admitir la autonomía de la producción imaginaria en su relación con la imagen del cuerpo. Es un objeto ambigüo, que se encuentra entre las dos y a propósito del cual no se puede hablar ni de realidad ni de irrealidad . Así es como se expresa con mucha pertinencia el señor Winnicott, aunque lamentablemente, en vez de abordar el problema inaugurado por la introducción de este objeto en el orden de lo simbólico, se encuentra haciéndolo como a pesar suyo, porque a eso se llega por fuerza cuando se tome este camino.

Los objetos transicionales son esos objetos, medio reales, medio irreales a los que el niño se aferra por medio de una especie de enganche, como por ejemplo una puntita de su sabana o de un babero. Esto no se observa en todos los niños, pero sí en la mayoría. El señor Winnicott ve muy bien la relación terminal de estos objetos con el fetiche, que llama erróneamente fetiche primitivo, pero en efecto es su origen.

El señor Winnicott se detiene en este punto y se dice que después de todo, con este objeto que no es ni real ni irreal, no le otorgamos ni una realidad plena ni un carácter plenamente ilusorio, ocurre como con tus ideas filosóficas, tu sistema religioso y todo lo que constituye el medio donde vive un buen ciudadano inglés que sabe por adelantado como comportarse. Esa doctrine en materia religiosa o filosófica que uno pueda tener, a nadie se le ocurre decir que te la crees a pies juntillas, como a nadie se le ocurre quitártela. Se trata de un dominio que está entre ambos extremos, y en el las cosas se instituyen con un carácter de semiexistencia. Este carácter lo indica el hecho de que normalmente a nadie se le ocurre imponerles a los demás, como un objeto en el que haya que creer, la autenticidad o la realidad pura y aura de la idea religiosa o la ilusión filosófica que el promueve. En suma, el mundo instituido de las Islas Británicas le indica a cada cual que tiene derecho a estar loco, a condición de que se quede su locura para el solo. Ahí empezarla la locura, si pretendiera imponer su locura privada al conjunto de sujetos, cada uno de ellos constituido en una especie de nomadismo del objeto transicional.

El señor Winnicott no anda desencaminado, la vida se sitúa ciertamente en medio de todo esto. ¿Cómo podría organizarse todo lo demás si no fuera por esto?

Para terminar, volvamos al caso de nuestra joven enamorada, de quien nos dicen que tiene su objeto transicional, el pene imaginario, cuando cuida a su niño. ¿Qué es preciso para que pase al tercer tiempo, es decir a la segunda etapa de las cinco situaciones que hoy no vamos a recorrer?

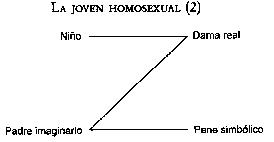

Es homosexual y ama como un hombre, nos dice Freud, mannliches Typus —aunque el traductor lo haya traducido por femenino—, se encuentra en la posición viril. Esto se traduce también en nuestro esquema —el padre, que estaba en el Otro con mayúscula en la primera etapa, pasa al yo (moi). En a’, esta la dama, el objeto de amor que ha sustituido al niño. En A, el pene simbólico, es decir, lo que en el amor, en su punto más elaborado, esta más allá del sujeto amado. Lo que se ama en el amor es, en efecto, lo que esta más allá del sujeto, literalmente lo que no tiene. Si la dama es amada, lo es precisamente porque no tiene el pene simbólico pero lo tiene todo para tenerlo, siendo como es el objeto predilecto de todas las adoraciones del sujeto.

Se ha producido pues una permutación que hace pasar al padre simbólico a lo imaginario, por identificación del sujeto con la función del padre. Simultáneamente, la dama real se traslada aquí, a la derecha, a título de objeto de amor, precisamente porque tiene ese más allá, el pene simbólico, que al principio se encontraba en el plano imaginario.

¿Qué ha ocurrido entretanto?

La carácterística de la observación, que aparece en el segundo tiempo y volvemos a encontrar en el cuarto, es que ha habido, en el plano de la relación imaginaria, una introducción de la acción real del padre, este padre simbólico que estaba ahí en el inconsciente.

En efecto, el deseo del pene es sustituido en la niña por el hijo que va a recibir del padre, un niño imaginario o real. En este caso, ya es bastante inquietante que sea real, mientras el padre, por su parte, permanece inconsciente como progenitor, y tanto más cuanto que el niño es real. Pero resulta que el padre da realmente un niño, no a la hija, sino a su madre. Ahora bien, la joven le habla encontrado un sustituto real al niño inconscientemente deseado, sustituto en el que encontraba una satisfacción, rasgo demostrativo en ella de una acentuación de la necesidad, que da a la situación su dramatismo. Se entiende entonces que el sujeto sufriera una frustración muy particular cuando el niño real proveniente del padre como simbólico le fue dado a su propia madre.

He aquí lo carácterístico de la observación. Cuando se dice que el motivo de que las cosas se precisaran en el sentido de una perversión es alguna acentuación de los instintos, o de las tendencias, o de determinada pulsión primitiva, ¿se distinguen bien estos tres elementos, absolutamente esenciales, a condición de poder diferenciarlos, que son lo imaginario, lo simbólico y lo real?

Pueden observar ustedes que si la situación se revelo, por razones muy estructuradas, como una relación de celos, y si la satisfacción imaginaria a la que se habla entregado la chica se hizo insostenible, fue por la introducción de un real, un real que respondía a la situación inconsciente en el plano de lo imaginario. Por una especie de interposición, el padre se realice ahora en el plano de la relación imaginaria y no ya como padre simbólico. Entonces se instaura otra relación imaginaria, que la joven complete como puede.

Esta relación esta marcada por el hecho de que lo que estaba articulado de forma latente en el Otro con mayúscula, empieza a articularse de forma imaginaria, al modo de la perversión, y por otra parte, si esto acaba en una perversión es por este mismo motivo y por ningún otro. La joven se identifica con el padre y desempeña su papel. Se convierte ella misma en el padre imaginario. Se queda igualmente con su pene y se aferra a un objeto que no tiene, un objeto al que ella deberá darle necesariamente eso que no tiene.

Esta necesidad de centrar el amor no en el objeto, sino en lo que el objeto no tiene, nos sitúa precisamente en el corazón de la relación amorosa y el don. Se trata de algo que el objeto no tiene y que trace necesaria la tercera constelación de la historia de este sujeto.

La próxima vez seguiremos a partir de este punto, para profundizar en la dialéctica del don en la experiencia primordial que de ella tiene el sujeto, y también para ver su otra cara, la que hace un momento hemos dejado de lado. Pues si he acentuado las paradojas de la frustración del lado del objeto, todavía no he dicho que resulta de la frustración de amor, que significa en sí misma.